| |

�i���j�u����߂���`�v�u�܁v�Ɓu����v

�i���j�u�܂��߁v

�i�O�j�u�^�e�E���R�v�u�i�i���v

�i�l�j�u���ނ��уR���ցv

�i���j�u���H�i���j���Ȃ�A���Ⴍ���I�v

�i�Z�j�u�O�̐S�A�����Z�v

�i���j�u�E�ƍ��A�g�h�U�C�@�����h�v

�i��j�u����߂���`�v

�@�m�É�ōs���Ă���m�Â̈�ɁA�u�����A�v���[�`���b�X���v�Ƃ������̂�����B����́AAB��l�̐l���S�`�T���[�g���͂Ȃ�ė����A���݂��ڂ��Ԃ�BB��A�Ɍ������ė���������ׁ̂AA���\�\���炾�̊��o�Ł\�\�߂Â��Ă䂭�Ƃ������̂ł���B���̎��AB�͓�ʂ�̂������Řr���o���B��͎�̍b��Ɍ����āA������͎�̕��������āA�ł���B�ł͂ǂ��炪�߂Â��₷�����낤���H

�@��ʓI�ɂ́A���i�Ă̂Ђ�j��������ꂽ�����A�������k�܂�B�����܂�ɁA�C���u�߂Â��Ȃ��ł��v�������i���ӎ��Łj������l������̂ŁA����ȏꍇ�́u���ӂ̂������͂ǂ����悤���ȁA�ƃA���R���l���Ă��������v�Ǝw�����o�����Ƃɂ��Ă���B

�@�������́A��̕��ň�������A��̍b�Łu�����A�����v�ƌ���ǂ������B���́A��Ōm�Â̋��菊�ɂ��Ă�����ϋZ�@�ł́A�q�\�r�Ɓq���r�Ƃ��������I�ȓ�̂��炾�̊��o������A���̓I�ȏے����A�\���ʎ��i�����āj���Ȃ킿��Ǝ�A������n�Ƃӂ�鑫�̗��ƂƂ炦�A����Ɏ�����܂�������A�b���\�A�������Ȃ̂ł���B

�@���Z�̕����Ղ̒�ԁA���������~�ɂ͗H�삪�����̂����A�N���������������ׂ邠�̎p�i�z�ɎO�p�ЁA�g�ɔ����o��q�i���傤�����т�j���܂Ƃ��A����������ƑO�ɏo���āA�u����߂���`�v�Ɣ����Ă���j�́A�]�ˎ���̊G�t�E�~�R�����i�܂��܁E��������@1733-1795�N�j�����߂ĕ`�������������A�Ƃ����Ȃ��������i���̂�j�̗~�]��[�����݂�����킷�ɂ́A�܂��Ɏ�̍b�������邵���Ȃ����낤�B

�@�Ȃ��Ȃ�A���́i�ҁE���E��j�Ƃ̊W���ł����A�q���r�́A�Ȃ��銨�o�u��v�i�����ł���킹�A�a�E�ցE�E��E�`�j�݁A�q�\�r�͂킩���i�a�͂��j���o�u���v�i�����ł���킹�A�E�ǁE���E�q�E���j�ނ���ł���B�����������ėH��ɕ�������ẮA���܂������̂ł͂Ȃ��B

�@�ł́A�����܂�̎E������́A�u���щ��v�����ɂ��������щ�������܂���A���낤���B�܂����B�����i�߂����j�{���Q�́u��v�A�܂�A���Ȃ��ɗ����Ă����ڂ��݂��Ȃ��B���̂܂܂ł͐����i���傤�Ԃj�ł��Ȃ��B���̗��Ƃ��O���A�ǂ����Ă����́\�\�Ƃ����ߒɂȎ���̋��тȂ̂ł���B

�@���ϋZ�@�́A�������ĐS��ł��炾�̊��o�����o�I�ɂƂ炦�悤�Ƃ���Z�@�����A�q�\�r�̊��o�͔��A�q���r�̊��o�͍��ƈʒu�Â��Ă���i�N�������̂悤�ȐF�ʊ��o�ŗ��������ƍ��邪�j�B����A�q�\�r�͐��A�q���r�͎��̏ے��ł���i�������A���Ƃ͂����Ă��A�����Y�ޕ�قƂ��Ă̎����g�������Ȃ鐶�h�Ƃ������ق����悢��������Ȃ��j�B

�@�������ł́A�Ȃ������E�G�f�B���O�h���X�𒅂�̂��B�����ł́A�Ȃ������r���Ȃ̂��B�p�g�J�[�́A�Ȃ��A�オ���A���������h�蕪�����Ă���̂��B���̋���̑n���ҁE��������i�̂����E�͂邿���@1911-1976�N�j�́A�e���r�ő��o�ϐ�����Ă��āA�ǂ��炪�����A�������Ă������ȁA�u���������������v�B�ʂɐ����������͎m�̂��Ƃł͂Ȃ��B���炾�̊��o�Ƃ��Ă̂͂炪���A���ɏ��鐶�͂���܂��B

�@��

�@�Ă̒��A���N�������Ē����ɍs���B�Y�b�N�C�I�łʂ炵�A�����R�����A�ߏ��̗F�B�ƑO�ɂȂ��ɂȂ�Ȃ���A�}�i���j���C�������������ĕ����Ă䂭�B

�@���ڂ��ẮA���ʂ��̖\�\���t�ɁA�J�u�g���V��N���K�^���A�Q��Ă���̂��B����������ɂȂ��Ėɋ삯���B�u�������I�v����������̏����ł���B�V�ђ��Ԃǂ����ł��A�����͋������B�q�ǂ�����̎v���o�E�E�E�B

�@�����́A���R�������B������u���R�v�Ƃ����\�\���ɂ͂������悢�\�\���t�ɑ����Ă��܂����̂��낤�B�l�Ƃ̂�������ɂЂ����Ă����B�q�ǂ��B�̗V�яꂾ�����B�ł��[��ꂪ���܂�A�����肪���Â��Ȃ��Ă���ƁA������悤�ɂ��ĉƂɋA��Ȃ���A���킩�����B

�@�R�W�i��܂�j��_�B���̘b���A�e���畷������Ă����킯�ł��Ȃ���A����Ȓm�����������킹�Ă����킯�ł��Ȃ��B�ł��A�C�z���A���͋C���A�����Ă����̂��B����ɉ��ɂ́A�l�Ԃ����ݓ����Ă͂����Ȃ��֊��E���悪�A�Ђ����Ă��邱�Ƃ��B

�@�Љ�Ȃ̒n�}���ɂ́A���{�C���́u�����{�v�E�����m���́u�\���{�v�ƕ\�L����Ă����B���͈Â��A�}�C�i�X�C���[�W�H�@���a�O�\�N�ォ��͂��܂鍂�x�o�ϐ������A���R�͂������Ēc�n����������i�X�^�W�I�W�u���̃A�j���w�����K�����i�ւ��������ʂ���������j�ۂ�ۂ��x�ŕ`���ꂽ���E�ł���j�A�C�ӂ̉Y�͖��ߗ��Ă��čH�ƒn�тɗl�ς�肵���B

�@�l�ԂƎ��R�͈�̂ł���B�����������炾�́q���r�̊��o��r�������A���R������g����h�����ł��Ă����B������x�ƌ��ɂ��ǂ邱�Ƃ͂Ȃ��\�\�q�ǂ������ɊC�R�̂����`�����Ȃ��������ƂɁA���͗��������ށB

�@��

�@�����ɂ͔����������邩������Ȃ����A�������̐l���́A�����������܂��B���l�̋{���i�݂₴��E���@1896-1933�j�́A���W�w�t�ƏC���i�����j�x�́u���v�ŁA���̂悤�Ɍ�肩���Ă���B

�@

�@�Ȃ��A�Ȃ̂��낤���B�����w�ҁE������i���炩��E�������@1910-2006�N�j�̎w�E���A�ЂƂ̃q���g�ɂȂ邾�낤�B

�@�u�i�́j�Â��͍����甒�܂ł̒��Ԃ̈Â������v�i�w���P�x���y��p.55�@���}�Ёj

�@�����āA���t�����ł́A�u������v�ɏ�̎������ĂĂ����������A�Ɖ����̖{�œǂL��������B�����A�������̐S�́A���|�����܁|�l�ԓI�含�̐��E�ƁA���|�͂�|�����I�{�\�̐��E�̊ԂŁA���X�A���̏u�Ԃɂ���ꂤ�����Ă���̂ł���B

�@�u�n���͐������v�\�\�F���D����n���������F����s�m�͂������������A���ɂ́i�펯�I�ɂ́A�C�̐��ł��낤���j���̒n�ɐ����鎵�\���̐l�ԒB���A���킵�����킵�������Ȃ��甭�������Ă���A���Ƃ������������ȁA���̌��̂悤�Ɏv����B

�u�܁v�Ɓu����v

�@���钩�A�����̃g�C���|���ɓ���ƁA�X���b�p�����������Ă���B���Ȃ��Ȃ�A���̌�ǂ����܂����H�@�i�P�j����ŁA���傱���傱���ƌ�����ς���A�i�Q�j�X���b�p���͂��āA������ς���A�i�R�j���𗎂Ƃ��A��Ō�����ς���B

�@����\�\���i�̎��Ȃ�i�P�j�����Ă����̂��\�\���̓�����́A�����g������Ȃ��C�h�����āA�i�R�j�Œ����Ă����B

�@���̎��A�u����i�Ă܁j��������v�Ƃ����̂́A�����������Ƃ��A�Ə��߂��D�ɗ������C�������B�u������v�������ł���킷�ƁA�킯��E�|����E�˂���etc.�ɂȂ�BA��B�ւ̋�ԓI�Ȉړ��A����ɂƂ��Ȃ����Ԃ̔����A�����Ď��O����̊Ԃ̉��炩�̕ϗe�������Ă���悤�Ɏv����B��̊��i�܁j�Ǝ��̊��i�܁j�������Ƃ��p����̂́A�i�R�j�̓��삾�낤�B

�@������ƂāA���̗p��̈Ӗ��͒m���Ă������A�u���J�Ɂv�Ƃ������t�̒u�������A�P�Ȃ��g�Ƃ��Ă̒m���������B����i�������傤�j�ɕ������邩������Ȃ����A���߂Ă��炾�̊��o�Ƃ��āA���t���g�ɐ��݂��̂��B

�@��̊����𑱂��Ă��āA���̂Ƃ�����i�܁j�Ƃ������t����ł͂Ȃ����A�Ǝv���悤�ɂȂ��Ă����B�����A�l�Ԃł���A�l�������鎞�ԁE��Ԃł���A���{�Ƃ������������g�́h�ł̐����i������j�ł���A�����Ď�Ԃł���B

�@�@�@

�@

�@�@���̂ł́A���́i�ҁE���E��j�ɂӂ��i�u�����v�ł͂Ȃ��j��̂��Ƃ��A���C�i�䂫�j�Ə̂��Ă���B���ɂɂ́A�g���̂��ɂӂ���h�ł���B���i�������́A���̂�����Ď��ʂ��邽�߂ɁA���Ŏ�𑀍삵�Ă���B����ł́A���̂��ɂӂ���Ȃ��B�m�É�ł̌m�ẤA�ЂƂ��Ƃł����āA�ӂ�邽�߂̋Z�i�킴�j�Ɨ��i���Ƃ��j�̒Nj��ł���B

�@�ł́A�ǂ̂悤�ɂ���Ύ�ŊԂ�n���̂��H�X�|�[�c�═�p�E�Z�|�ł́A�u�Ђ����͂�v�u�Ђ����ʂ��v�Ƃ悭������B���ꂪ���̓I�ȈӖ��ł́\�\�ڂɌ����Ă킩��₷���Ƃ����_�ł́A�q�\�r�I�ȁ\�\�Ԃ̂Ƃ肩�����낤�B�܂�A����̒����ƕI�A�����ނ��ԎO�p�`�ƁA�Ҋ߁A�G�A������ނ��ԎO�p�`�ł���B�ł́A���́q���r�t���́H

�@���ϋZ�@�ł́A�����I�ȓ��̂��i�߂��j�A���炾�̊��o�����i���j�ƂƂ炦�Ă���B�u�����Ƃ��Ɂv�Ƃ������̕\���ł���B�����܂ł����o����ł���A���̂͏]�ł���Ƃ��Ă���B�ł́A���炾�̊��o�Ƃ��Ă̊ԂƂ́H

�@��C���킹�ɕ������邩������Ȃ����A���炾�́A����i��E�k�E�o�j�{�����E�f��́u���v�ł͂Ȃ����낤���B��������������Ƃ����čr�����m�Șb�ł͂Ȃ��A��w�I�ɂ́A���W�o�i�����������j�E���o�i���傤�����j�E���o�i�ӂ������j�Ƃ����O�̋�Ԃ����݂���i���O�Z��I�j�B

�@���ϋZ�@�ł́A���ꂼ��u�ӎ��v�̊ԁ^�u�S��v�̊ԁ^�u�C�́v�̊ԂƂƂ炦�\�\�C���[�W�Ƃ��ẮAPC��os�Ewindows�Ȃ�ʎl�p�`�̑��i���ʁj�^�s���~�b�h�̌`�������O�p���̋��i���́j�^�����Ƃ���Ȃ����̋ʁi���j�\�\���̎O�̊��i�������j���邱�Ƃ��|�Ƃ��Ă���B���́q�\�r�i��@�u�ʔ����v�j�A���́q���r�i��@�u�������v�j�̊��o�̌��Ƃ�������̂ŁA����f�����̋��E�S���i���傤���S���j�ŁA���X�ǂ̂悤�ɂ��ĕ\���̃o�����X��ۂ��A�̒b�B�ɂȂ�B

�@��̓I�ɂ����\�\���ςɊ���Ă��Ȃ��l�ɂ͕�����Â炢�Ǝv�����\�\��łӂ�Ȃ���A���ɂ������S��ŁA���炾�̊��o�̏œ_���C�͂́g�ς�����h�i����Â�E����j�ƁA�͂�̒����̌��_���ނ���ŎO�p�`������A�u���ǂ��Ƃ�āA�܂邭�͂�ɂ����܂�v�܂ő҂B

�@�����A�Ԃ͐^�i�܁j�ɓ]�������邪�A���ɂ��ׂ�₷���Ƃ������́A�d�X�i���イ���イ�j�����낵�Ă����Ȃ��Ƃ����Ȃ��B

�@��

�@�u�a�����i���j�ċM�i�Ƃ��Ɓj���ƈׂ��E�E�E�v�i�������q�w���@�\�����x�j�Ƃ��ꂽ���{�Ƃ������������g�́h�́A�P�T�O�N�܂��̖����ېV�ƂP�X�S�T�N�̔s��ɂ���āA�������������Ȃ�ꂽ�B�ł́A�������́A�q���r����q�\�r�ցA�a����ɂ̂肩���āA��a�l�i��܂ƂтƁj������l�Ƃ��Ď����������̂��낤���B����A�����̐����E�Љ����݂�A����Ȃ��Ƃ͌����܂��B�����E���j��S����̂Ƃ��Ă̎��o�������A���Ƃ����ċq�̂̊��o��r�����āA�������ɂ��ꂽ���炾�₱�Ƃ��A���̎����i�������j�V���Ă���B

�@�����A�匾�s��Ȃ̂��鎄�́A�`����t�E�Ő��i�������傤�@766-822�j���Ⴋ�m���Ɍ����ċL�����Ƃ���镶�����A����̉��߂ɂ������B

�@

�@�u����i���������j�����A�痢���Ƃ炷�v

�@���̌��t�Ŏv���������̂́A�߂��̂��D�ݏĂ���̂�����B�k��V���{�̃o�X��̑O�ŁA�u�����ЂŏĂ��v�̂̂ڂ���������āA�l�\�N�߂����������Ă����B�킸���O��قǂ̓X�A�P��100�~�������ł�480�~�B

�@���͋��N�̐����ɁA�C�M���X�ɗ��w��������K�˂ĉƑ��ŗ��s�������Ƃ��������B���̃X�g���X���炩�A���Z���̑��q���A�g�s�[���������A�������������H�ׂĂ��邨���ЂŏĂ��Ō��C�ɂȂ肽���ƁA��������ɔ����ɍs�����B

�@�ЂƂ����萢�Ԙb�ɂ͂Ȃ���������A�u�����炠����ł������̂���Ԃ��������Ǝq�ǂ��������Ă��v�ƌ����ƁA�������͊��ł��ꂽ�������ɐ^��ɂȂ��Č������B

�@�u�킽���͊O���ɍs�������Ƃ��Ȃ��B�����œ��{������Ă���v

�@�ʂɉE���ł��Ȃ�ł��Ȃ��B���i�A����Ȃ��Ƃ�b���悤�Ȑl�ł͂Ȃ��B���́A�X�̂܂�����i���ǁj�|�����A�u�~���Ɓv���S�~�̕�������Ďq�ǂ�����ĂĂ����B

�@���͂͂������������B���܂��͍K�^�ɂ����������O�����s���ł������A���̑̌����Љ�ɊҌ����Ă���̂��H

�@�u�a���ȂċM���ƈׂ��v���u�Ƃ��ė����ނƗ~���v

| �i2018/03/20�@�L�j |

�i��j�u�܂��߁v

�@����R���Q�W���̒����V�������ɁA�O���̍���ōs��ꂽ�ؐl����ɂ��ẴW���[�i���X�g�E�ؗ��i�������E�����ށj���̊��z���ڂ��Ă����B

�@�u���Ă�������A���쎁�͈�x�������̔w������Ɋ�肩���炸�A�����ɂ��^�ʖڂȊ����R�Ƃ��Ă����B�����A������錾�t�͍�����Љ�S�̂ł͂Ȃ��A�����ƕېg����l�������̂ł͂Ȃ����v

�@���͐؎��̃R�����g�� Yes! �𓊂��邪�\�\�����Ă��������Ƃ�ł͂Ȃ��\�\�u�^�ʖځv�Ƃ������t�Ɉ�a�����������B���̓��Ď��́A�g�^�i�܁��^���A�^���j�ɖʂ����A�^���炻�ނ��Ȃ��ځh�Ƃ����Ӗ��ŗp�����Ă����̂ł͂Ȃ����B�����e���r�ŊςĂ������A�ނ̑ԓx�i���炾�j�͕s�^�ʖڂ��̂��̂������B

�@�m���Ɍ���ł́A�u�^�ʖڂȗǂ����k�v�Ƃ��u�d���Ԃ�͐^�ʖڂ������v�Ƃ����悤�ɁA�ڂ��̂��̂ł͂Ȃ��A����l�Ԃ�\������ꍇ�ɗp�����邱�Ƃ��قƂ�ǂ��낤�B�ł́A�^�ʖڂƂ͂ǂ̂悤�Ȗڂ������ƂȂ̂��낤���H

�@���ϋZ�@�ł́A�O�̖ڂ�[�肵�Ă���i�悭����ƁA�u�^�ʖځv�Ƃ��������ɂ́A�ڂ��O�܂܂�Ă���ł͂Ȃ����I�j�B

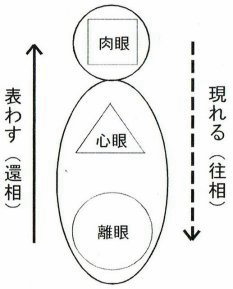

�@�܂��A���̏�S�i���傤����j�ɂ������B����́A���̂����ʂ��A���̂������Ƃ����A�����̖ڃv���X�A�펯��Ȋw�̖ڂł���B���炾�̊��o�ł́A��{�I�Ɂq�\�r�ɂȂ�B

�@���ɁA���̒��S�i���イ����j�ɂ���S��B���̖ڂ́A���Ȃ̓����݂߂���Ȃ̖ڂł���A�O�Ɍ����Ă͂��́i�ҁE���E��j�́\�\�\�ʁE�����ł͂Ȃ��A�[�w�E�{���Ƃ����Ӗ��ł́\�\�g������h��������ڂł���B�S��́A��S�́q�\�r�E���S�́q���r�̂ǂ�����f���g���킹���h�ɂȂ��Ă���B

�@�m�É�ł́A���̐S���b���邱�Ƃ����C���ɂ����A�����Ƃ��Ėڂ���Čm�Â��Ă���B�܂Ԃ����J���Ă��ẮA�S�Ⴊ��Ɂi�]�ցj���������Ė{���̓����������A����Ƃ����Ȃ��Ȃ��Ă��܂�����ł���B

�@����ł́A��O�̖ڂƂ́\�\����w�Q�Q�Q�̋S���Y�x�ɓo����肨���H�I

�@

�@�S���Y�ɂ́A�ڂ�������Ȃ��B�E�ڂł���B���ɂ͋S���Y�̕��e�E�g�ڋʂ��₶�h���Ђ���ł��āA�S���Y�̃����^�[�i�t�j�Ƃ��Ă̖����͂����Ă���B�d���̋S���Y���A�Ȃ��g������Ƃ�����̐��E�h���������ł���̂��H����́A�S���Y���\�\���ڂ������ā\�\�E�ڂ��������Ă��Ȃ�����A�Ƃ����̂����̉����ł���B

�@���E�i�����j�A�H�E�i�䂤�����j�����i�����̕�قł����邨�����Ȃ鐢�E�j�ƂƂ炦�Ă݂�ƁA���ꂼ��̏ے������z�ƌ��ł͂Ȃ����낤���B�w�Î��L�x�ɞH���A

�@�u�����Ɂi�Ɏדߊꖽ�i�����Ȃ��݂̂��Ɓj�j���̌���i�݂߁j���Ђ��܂ӎ��ɁA�����_�̖��́A�V�Ƒ��_�i���܂Ă炷���ق݂��݁j�B���ɉE�̌�ڂ��Ђ��܂ӎ��ɁA�����_�̖��́A��椖��i����݂݂̂��Ɓj�B���Ɍ�@���Ђ��܂ӎ��ɁA�����_�̖��́A�����{���V�j���i�����͂₷���̂��݂̂��Ɓj�v�i�q�쌛�i�Z���w�Î��L�x��g���Ɂ@p.30�j

�@���ϋZ�@�ł́A���炾�̊��o�Ƃ��āA���ځ|�E���g�́q�\�o�r���A�E�ځ|�����g�́q��e�r������킷�ƂƂ炦�Ă���B��̊��o���E�́A��̈�_�Ł~�i�����j���Ă���B�Q�Q�Q�̋S���Y�́A���ڂ��܂��ɕ\�ɏo���A�E�ڂł��̐��Ƃ��̐��̓��Ă���i��e���Ă���j�Ƃ����Ȃ����낤���B

�@�w�Q�Q�Q�`�x�̍�ҁE���������i�݂����E������@1922-2015�N�j���푈�̌����L�����w��������̖��Ɍ�邨������̐�L�x (�͏o����) ��ǂނƁA�ނ��s��Ȑ��̌������т����Ƃ�����������i���r�͎����Ă��܂������j�B�j���[�M�j�A�̐�n�ŕ����ǂ���㎀�Ɉꐶ�������̂́A���̂������܂�Ȑ����͂̂��܂��̂ł������ƌ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ����낤�B�d�������̉��i���j�̐��E��ɕ`�����Ƃ��ł����̂́A�ނ̑z���́��n���͂��L���ł����������łȂ��A���́g���炾�h�����n�ɂ������Ǝv����B

�@���͋S���Y�̉E�ڂ��A�����i�肪��j�Ɩ��Â������B���̖ڂ́A�l�ɂ����Ă͐S���肳��ɉ��ցA���ցA���ւ͂������A�͂�̉��S�i������j�����Ɉʒu����C�̖͂ڂł���B���̓����Ƃ́A���Ȃ��̂��̂𑊑Ή����A�g���E�́A����Ō��Ă���i���ɍ݂�Ǝv���Ă���A���݂��^��Ȃ��A�Ȋw�Ƃ�����̋ߑ�̂��̂����Ŏ����\�ȁj�R�������ł͂Ȃ��h���Ƃ�m�炵�߂�B

�@�\�̑听�ҁE�������i�����݁@1363?-1443?�N�j���w�ԋ��i�����傤�j�x�Ő������u�����i�肯��j�̌��v�Ƃ́A���̗���ł͂Ȃ����낤���B

�@

�@�y�����̌��z

�m�����n�ipdf�t�@�C�� B5�j

�@�m�É�ł͐S���b����m�Â����ł��Ă��Ȃ����A���ꂩ�玎�s���낵�Ȃ���A�����T���������Ǝv���Ă���B���͂܂��A�͂�̒����i���S�j�ƉE�ځA���o�̑Ώہi�Ⴆ�A������̂����u�����v�j�̎O�_���ނ���ŎO�p�`�̊��i�܁j��n��\�\�E�ڂ͊J���č��ڂ͕����܂܁\�\���́i�ҁE���E��j���͂�ɂ����߂邱�Ƃɂ���Ď��ȁi�����̎p���̂��́j���q�̎��ł���̂ł͂Ȃ����A�Ƃ������ڂ낰�Ȑ����̒i�K�ł���B

�@��

�@���N���O�A���͖��̒��ŃC�G�X�E�L���X�g�ɉ�������Ƃ�����B�O��W�͊o���Ă��Ȃ����A�̊ݕӂŃC�G�X�����M�ɏ�낤�Ƃ��Ă���B��q�i�H�j����l�A�D���o�����Ƃ��Ă���B�������̏�ɗ����Ă���B�C�G�X�Ɩڂ����������\�\�u���̒j�ɂ͎��䂪�Ȃ��I�v�Ǝ��͋����i���傤�����j���Ă��܂����B

�@���̖ڂ́\�\�����̂悤�Ɂ\�\�[���A�ΖʂɎʂ�����̉e�̂悤�ɁA���̎p�����������Ă����̂��B�u�킽���ɂ��Ă��Ȃ����v�A��������ꂽ��A���͉��������̂Ăā\�\��Ɏ����Ă�����̂��A�Ƒ������������\�\���̐l�ɂ��Ă������낤�A�ƒ������Ă����B

�@�N���X�`��������́A�u�����o�J�ȁI�C�G�X�͐_�̎q���v�Ƃ�����ꂻ�������A���́u�l�Ԃ́A�����܂ŒB������̂��v�Ɩ����炳�߂���A���S�ɂӂ������B�q�ϓI�ɍl����A�L���X�g��`��������̋L���ƁA���̓��̉��炩�̐S�I�C���p�N�g�����삵���Y���ɉ߂��Ȃ���������Ȃ��B

�@�ł����ɂƂ��ẮA�ڂ����ׂĂ����̂������Ă��邱�Ƃ��\�\����ΐg�̒m�Ƃ��ā\�\�����i��傤���j�����̌��������B���ၨ�S�ၨ����Ƃ����̂́A�l�Ԃ̐��n��\���O�i�K�ł͂Ȃ����낤���B�l�̓p���݂̂ɂĐ�����ɂ��炸�B�����āA���҂ƂƂ��ɍ݂�B

�@�܂��߂ɐ����悤�Ǝv���B�@�@�@

| �i2018/04/16�@�L�j |

�@���L�F�ŋ߁A�}�X���f�B�A�ɂ悭�o�ꂷ�鐭���Ƃ�|�\�l�ɁA���E�̖ڂ̑傫�����Ⴄ�l�������悤�ȋC������B���炾�̊��o�ł����A�q��e�r�Ɓq�\�o�r�̃A���o�����X�������ł��낤���A�ǂ���̖ڂ��J���āi���邢�͕��āj�g���E�h�����悤�Ƃ��Ă���̂��A����ׂĂ݂�̂��ʔ�����������Ȃ��B

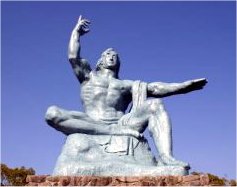

�@�Q�Q�Q�̋S���Y�́A���܂�����ڂ������Ă������A�퍑�����̈ɒB���@�i���āE�܂��ނˁj�́A�c�����ɕa�C�ɂ���ĉE�ڂ��������������ł���B�ނ́q�\�o�r�̐l�ƂȂ�A�u�Ɗᗳ�v�i�ǂ������イ�j�ƌĂꂽ�B

�@�܂��A�ڂ̍��E�ł͂Ȃ����A����Ɓ����o�Ɓ����҂̖�c�G���i�̂��E�Ђł� �j���́A����ŏW������ƁA���ڂɂȂ�Ƃ��������[���̌����Â��Ă���B

�@

�y���҂̊��ځz

�m�����n�ipdf�t�@�C�� B5�j

�@�Ō�ɁA�ł́A�ڂ̌����Ȃ��l�͂ǂ��Ȃ̂��A�Ƃ����^�₪���R�������Ă��邾�낤�B���ɂ͐����킩��Ȃ��ƌ��������Ȃ��B���̒m�o�i���ɒ��o�j�ƐS��ŕ���Ă���̂ł́A�Ɛ���������肾�B����ɁA�����������Ȃ��ӘW���i�����낤����j�̃P�[�X�́H

�@�v�t���ɁA���o�ƒ��o�����ׂĎ����������q�i�ӂ����܁E���Ƃ��j������w�����́A�����w�ڂ��̖��͌��t�ƂƂ��ɂ����x�i�v�m�o�ŎЁj�̒��ŁA���̂悤�ɏq�ׂĂ���B�i���㏑�@pp.16-17�j

�@�u�w���x�Ɓw���x�����������Z���̂���A���͂����Ȃ莩�����n���ォ������͂�����A���̋�Ԃɓ������܂ꂽ�悤�Ɋ������B������l����Ԃ̂��ׂĂ��s�����Ă��܂��悤�ȁA�����ĈÂ��Â��ȁw���E�x�B

�@�����͂ǂ����낤�B�i�����j���͌���̂Ȃ��Í��̒��ř���i����j���Ă����B

�@���������t�ɏo��������Ƃ�����B�S�ӂ낤�̏�ԂɂȂ��Ď��ӂ̂����Ɋw�F�����̂��Ƃɖ߂����Ƃ��A��l�̗F�l�����̎�̂Ђ�Ɏw��ŏ����Ă��ꂽ�B

�@�w�������́@���݂́@���߂Ɂ@����x

�@�������ʂ����ߍ��ȉ^������i�܁j�̓�����ɂ��āA���Ɏc���ꂽ���́A�����ĐV���ȈӖ���ттė������ꂽ���́A���Ȃ킿�w���t�Ǝv���x�̐��E���A�ނ͂��肰�Ȃ������Ă��ꂽ�̂������v

�@PS:�ڂɊւ��āA�w�Î��L�x�Ɏ��̂悤�Ȉ�߂����邱�Ƃ�m�����B

�u�܂��H���i�������́j���C�s�䔄�_�i�������Ђ߂̂��݁j�Ɍ�Ђ��B�����ɑ�C�s�䔄�A�@�E���܂��K����X�i���������j�̖����i���߂��́j�����o�i�����j���āA��X�����i���ȁj�ւāA�i�i���Ă܂j�鎞�A���{���V�j���i�͂₷���̂��݂̂��Ɓj���̑��i�킴�j�𗧂��f�i�������j�ЂāA�q���i�����j���ĕ�i�i���Ă܂j��Ƃ����ЂāA���Ȃ͂����̑�C�s�䔄�_���E�����B����A�E�������_�̐g�ɐ��i�ȁj�肵���́A���i������j�Ɏ\�i���j����A��̖ڂɈ���i���Ȃ��ˁj����A��̎��Ɉ��i���́j����A�@�ɏ����i���Â��j����A�A�i�قƁj�ɔ�����A�K�ɑ哤�i�܂߁j���肫�B����A�����ɐ_�Y�����i���ނނ��Ёj�̌�c���i�݂���݂̂��Ɓj�A�������炵�߂Ď��i���ˁj�Ɛ������܂Ђ��v�i�w�Î��L�x�i��j�u�k�Њw�p���Ɂ@p.95�j

�@�����Ƃ��ẮA��������Љ��Ă���̂͂��ꂵ�����A�q�\�r�̂Ȃ��́q�\�r�ł��铪�ɁA�B��A�����ł���\�i�������j���ڂ��Ă���̂́A�߁����邱�Ƃ́\�\�l�ԂɂƂ��Ắ\�\�d�v���������Ă��Ȃ����낤���B

�i�O�j�u�^�e�E���R�v

�@�O�\��Ȃ��̎��A��N�قnjF��̎R���i��܂����j�Łg��l��炵�h�����Ă����B�p�Z�ɂȂ������w�Z�Ɉ�l�Z�݁A�Ă�������A�����������Ă����B����Ȑ܂�A����l����Љ��āA���K�́g�s�ҁh�ɉ�ɍs�������Ƃ�����B

�@�ނ͎Ⴋ���̓N���V�b�N�̉��t�ƂŁA����A��Z��̐����𑗂��Ă������������A���K�ɏo����Ă���͉��y�ƃA���R�[���Ƃ͉����A�C�s��̓������ł����Ƃ����B���̏Z���i���݂��j���炳��ɉ��ɂ͂��������ɂ���ނ̉Ƃ���́A�d���i���傤���傤�j����F��̎R���݂������A�Ǎۂ̖{�I�́A���K�̌��T�炵���{�������Ŗ��߂�����Ă����B

�@���ւɒ[���i���j�����ނ́A�������Ƀ��K�O���i����܂��j�̂�낱�т�������E�E�E�E���́A���i���j���đ��܂Ń��K�������ɍs���A�����̗ƂĂ���Ƃ����B�C���h���獂���Ȏw���҂������Ƃ��́A�ʖ�Ȃǂ����Ă���B���y�Ǝ���Ɍ�������������Ɠ�l��炵�Ȃ̂����A�u�����͂��������Ȃǂ��Ȃ��B�����i���傤�j�́A�Ȃɂ͐\����Ȃ��Ǝv���Ă���v�Ƃقق��B

�@���������Ɓ\�\�A��̃o�X�ւ��Ȃ������̂Ł\�\��Ӕ��߂Ă��炨���Ɓi���S�j���҂��Ă����̂����A����Șb�ɂ͂�Ȃ炸�A�[���ɋ߂Â����Ƃ��A�u�Ȃɑ��点�܂��傤�v�Ƃ����ꌾ�ʼn�̓W�E�G���h�ɂȂ����B

�@���O�ɒ��̖��������������Ȃ��Â܂肩�������Ƃ̒��ŁA���̎��A���߂ĉ����p�������A���͔ޏ��̉^�]����ԂŘH���o�X�̂��鍑���܂Ł\�\�Z���G�k�����킵�Ȃ���\�\�ꑗ���Ă�������̂������B��������ĎԂ��~�肽��A���͂������܂�Ȃ��C�����ɂ�����ł����B����́A�ޏ��̕\��₩�����������͋C���A������Ȃ��߂��݂ɂ݂��Ă������炾�B

�@�����i�Ə̂���j�l�Ԃ̍ł��߂��ɂ���l���K���Ɋ������Ȃ��̂́A�i�[���E�E�E�E�B����͒����ԁA���ɂƂ��Ă̋^�₾�����B

�@��

�@���Ȃ�A���͂���������B

�@���K�́A�։��]���i���˂Ă傤�j����̉�E�i�����j�����߂�Z�i�킴�j�Ɨ��i���Ƃ��j�����炾�A�Ɓi�J���`���[�Z���^�[��X�|�[�c�W���̃��K�����́A�����܂ŋ��߂Ă��Ȃ����낤���j�B���̐��ŁA���҂Ƃǂ̂悤�ɊW�������Đ����Ă������́A�{���I�ɖ₤���Ƃ����Ȃ��̂��B�X�C�J��炩���S�s���ɐH�ׂĂ�����A���炾���ɓB�������ċ�s�ɗ�ށA�C���h�̍s�҂��f�����ʐ^�W��e���r���v���o���B

�@��x�A�n�^�E���[�K�̎w���ҁE������t�i�Ȃ邹�E�܂��͂�j���̔{�������i�����傤�݂傤�j�̃��[�N�V���b�v(WS)�ɎQ���������Ƃ�����B�{�������Ƃ́A�`�x�b�g�������ґz�@�̈�ŁA��P�`���N�������V�`���N���։������Ɍ����āu�^�e�v�ɁA���ꂼ��Ή�����ꉹ�u���E���E���E���E���E���E���v�����ɔ������A�`���N�����J���Ă����Z�@�ł���BWS�ł́A�F�ŗւɂȂ��ă`�����g�i���a�j���J��Ԃ��Ă����B

�@���ϋZ�@�ł́A�������ցE������O�ւƂ����C�̃x�N�g���́A���炾�̊��o�q�\�r�ɂ�����B����ɑ��āA�ォ�牺�ցE�O������ւƂ����C�̃x�N�g���͂��炾�̊��o�q���r�ƈʒu�Â��A���{�����̐g�̉^�p�ł́\�\���݂̂̂Ȃ炸�A���p��`���|�\�Ȃǁ\�\������ɏd����u���Ă���Ƒ����Ă���B

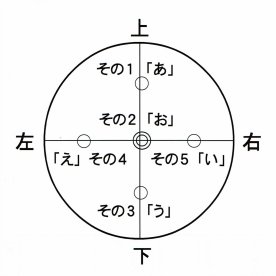

�@���炾�̊��o�ƕꉹ�Ƃ̊W�ł����A���ϋZ�@�ł́A�͂��ɂT�̒����_������Ƒ[���i���Ă��j���A���ꂼ��ꉹ�́u���E���E���E���E���v�ɑΉ�����Ƃ��Ă���B�y���}�@�Q�Ɓz

�@

�@���݂ɁA�u���E���E���v�Ɣ������Ă݂�ƁA�{�������Ɠ������������C�́u�^�e�v�ɏ����邪�A�u���E���v�ł͈�]���č�����E�ցu���R�v�Ɍ������B�g�C����������h���́u�����I�v�ł���B�܂��A�u���E���E���E���E���v�ƌ\�����ɔ�������ƁA�����v���̉Q���ł���B����͖k�����Ő�������Q�����Ɠ��������������ȁB

�@���́u�^�e�v�̊��o�́A���ϋZ�@�ł́g�����h���琶�܂ꂽ�Ƒ����Ă���B�q�g���l�����������{���Łu�������v����������u�z�����v�A���Ȃ킿�肪���R�ɂȂ�A�]�����B���āA�����́\�\�d�͂�E���Č��܂œ͂���Ƃ���\�\�����E������z���������͂ł���B����A�u���R�v�Ƃ́A�����Ƃ���������̂��ׂĂ̕�قł����n���쌴�ɂ悱����銨�o�A�����ǂ���g�͂�h�ł���B���i�i�}�j�́A�����I�ȁA�����͂ɂق��Ȃ�Ȃ��B

�@�����͕����I�ŁA�͂�͕ꐫ�I�Ƃ������悤�B�ǂ�����l�ԂɂƂ��Č����ׂ��炴��g�̊��o�ł��邪�A�����Ă����A���K�i���Y�C���h�����j�Ɍ��炸���������́A��ʘ_�Ƃ��Ă�������E�͂���]�Ƃ���̂ɑ��āA���{�����́i�ߑ�ȑO�̍]�ˎ���܂ł́j�͂炪�傾�����̂ł͂Ȃ����낤���B�_�́\�\�V��̗B��_�E��ΐ_�ł͂Ȃ��\�\���S���i�₨��낸�j�E�R�쑐���i���������j�ɂ��܂��܂��B���҂����ҁ����i�݂��Ɓj�Ƌ��ɂ��̒n�ɂ���A��E�ł͂Ȃ������i������j�����߂镶���ł���B

�@�]�_�Ƃ̉��������i���Ƃ��E���イ�����@1919-2008�N�j�́A�w���{�����ɂ����鎞�ԂƋ�ԁx�i��g���X�j�̒��ŁA���ԓI�Ɂu���܁v�E��ԓI�Ɂu�����v�ɐ�������{�l�̋���������{�����̖{���Ƃ��Ďw�E���A���w��G��A���z�Ȃǂŋ�̓I�Ɍ����Ă���B

�@�܂��A���w�ɂ����鎞�Ԃ̕\���F

�@�u���i�������j����@��ɂ��ݓ���@��̐�

�@�����ł͎��Ԃ���܂��Ă���B�ߋ��Ȃ��A�����Ȃ��A�w���������x�ɁA�S���E���W���B

�@�m�Ԃ͂����܂ōs�����B�o�l�̒N���������܂ōs�����̂ł͂Ȃ��B�������N�����w���������x�̈�ۂɒ��ӂ��A���̎��܂ł̂���������͗���A���̌�̐���s�����C�ɂ������A���݂ɂ����Ď��Ȋ����I�Ȉ�ۂ̈Ӗ����A����߂悤�Ƃ����̂ł���B�o��͓��{��̝R��̌`�������j�I�ɔ��W�����Ō�̋A���ł���B���ł͂����炭���\���̐l�X���o��ł��́w�S�x��\�����悤�Ƃ��Ă���B����������S���̔��s����������V���ɂ��ǎ҂̔o��̗�������B���̂��Ƃ̔w�i�́A�����炭�ނ炪�A���Ȃ��Ƃ����̐S��̈�ʂɂ����āA���݂̏u�Ԃɐ����Ă���Ƃ������Ƃł��낤�B�v�i���㏑�@p.78�j

�@�����āA���z�ɂ������Ԃ̕\���F

�@�u���{�ł͏@���I���z�ł������A�����܂��͓�K���ĂŁA�n�\�ɉ����čL����A�V�����ĐL�тĂ䂭���Ƃ͂Ȃ��B�_�Ђɂ͓����Ȃ��B�i�����j��O�͕������@�̌d���ł���B���������ɁA�����͊O���@���ł���A�d���͊O���@���̑��`�I�\���̈�ł��镧���́w���{���x�ł���B���ɁA�����ɂ͑�哃�̂悤�ɍ������������邪�A���{�ł͑w���d�܂��͎O�d�Ɍ���A���̍L�����i�Ђ����j���قƂ�ǐ����Ɏl���ɏo���āA�����̐����B�����B���{���Ƃ͓��̔��ł���B�������ꂽ�d���́A���{���z�ɂ������ւ̎u�����������Ƃ������Ƃ��،�����̂ł͂Ȃ��A���{�ł͏@�����z�ɂ����Ă������V���w���ď㏸����X���͂Ȃ������A���邢�͂���߂Ďォ�����Ƃ������ƁA���z�I��Ԃ𐅕��ʂɉ����č\������X������������߂ċ��������A�Ƃ������Ƃ��،�����̂ł���B�v�i���㏑�@pp.167-168�j

�@����͉��̂Ȃ̂��B�A�����X�[���C��A���A�u�P��v�����A�鍑�̎����E�E�E���܂��܂Ȍ��t�������ԁB�ߑ��`�҂̉�������́A�_�������̂́u�����v�ӎ��Ɂi�l�̎��R��}��������̂Ƃ��Ĕے�I�Ɂj�N���������Ă���B�����āA���̂悤�ȓy�납��Y�܂ꂽ�A���j�ɑ���ӔC�������ւ̓��@�̌��@�ƁA���I�ő��l����F�߂Ȃ��\�\���p�ł����Ƃ���́u���������v�\�\�吨������`�i�R���t�H���~�Y���j��f�߂��Ă���B

�@���ɂ����́\�\�ƌ����Ă��S�\�N�O�܂Ł\�\�g�͂灄�����̕����h�ɐ����Ă������m�́A�ؕ����Đg�̏��i�������j�𗧂Ă��B�����ɂ͊m���Ɂi���m�l�̖ڂ��猩�ăO���e�X�N�ƌ����悤�Ƃ��j�A�g�̐����������B�Ђ邪�����āA����̓��{�͂ǂ��ł��낤���B�u���q�̓����v�̑��݂�u�������E�I�������E�������v�Ƃ������t�ɏے������悤�ɁA�������w�e�����g���{�I�Ȃ��܂�ɓ��{�I�ȁh����ɂ݂��݂��Ă���B

�@�����\�\�]�ˎ���ƌ���I�ɈႤ�̂́\�\�����̂Ƃ����g�̐����������Ă���̂��B���҂ɋ�������i�܂��ċ��ꂷ��j�q�̂ł͂Ȃ��B�������g�{���i�ق�ˁj�h���ނ������Ȃ��Ă���B���Ƃ����āA�����I�ȁg���đO�h�i�v�z�E�M���Ƃ����Ă��悢�j�Ő������̂ł��Ȃ��B���҂Ƃ̊W���̒��Ő������т�r�i�����ȁj�����f���V�l�i���������j�������A�䗘�䗘�S��(�K���K����������)�ƂȂ��ĉݕ����A���Ƃ��A�ϔO���A�ނ��ڂ��Ă���B

�@��

�@����A�r�t�B�Y�X�ۂ̃T�v�������g���A���߂Ĕ������B���f�B�A�ōŋ߂悭�ڂɂ���A�u�������A��T�ԕ��A���ƂT�O�O�~�v�Ƃ����A���ł���B���͈���ł����̋���悭���悤�Ǝv�����킯�ł͂Ȃ��A�������[�O���g������ł����Ă��邪�A�����Ɂi���[�O���g�͓��_���y�B���_�ۂ͏����Ŋ���j�咰�œ����Ă����r�t�B�Y�X�ۂ���ۂƂ��Ďd����A�_�u���ی��ʁI�����҂ł���̂ł́A�Ƃ�����̂��B

�@���ʂ̂قǂ͂��Ă����A�ꏏ�ɑ����Ă����p���t�ɁA����Ȉ�߂��������B�u���͐H�ו��̏�����z���ɂƂǂ܂炸�A�z�������n�E�_�o�n�E�Ɖu�n�����Ȃ��Ă���A���ɔ]����Ɨ������_�o�n�́w���̔]�x�ƌĂ�Ă���v

�@���͂����ǂ�Ł\�\���t�K���Ƃ炦�����͂Ȃ����\�\�H�H�Ɏv�����B���Ƒ��́A�t�ł͂Ȃ����A�ƁB�܂�A�l�Ԃ̌̔����i�����זE������n�߂āA�܂��j�ɂ����Ă��A�����̌n�������i�P�זE��������l�ނɂ�����i���̗��j�j�ɂ����Ă��A�ŏ��ɒ��������A�]�͌ォ��ł����̂ł��邩��B�l�̂́A�~�~�Y�i���{��{�̐_�o�Ő����Ă���A�]�Ȃ��j���A���i���Ƃ��j�Ȃ̂��B

�@���̑��̒��]�i�����I�Ȋ������ɂȂ��j���A���{�����ł́u�͂�v�ƌĂ�ł����̂ł͂Ȃ����B����ɑ��āA���̓��]�i�l�ԓI�Ȋ������ɂȂ��j�́\�\���ɝ����i���j�̑ΏۂƂ��ā\�\�u�������i�܁j�v�u���l�i���j�ށv�Ȃǂƌ����\����Ă����̂ł͂Ȃ����낤���B

�@�����q�ǂ��̂���A�u���̂����l�v�u��w���o���w�҂���v�Ƃ����̂́A�����u���̒��̂��Ƃ������������ĂȂ��A���Ԓm�炸�̐l�ԁv�Ƃ����y���i�����ԁj�̃j���A���X�����߂āA�����͎g���Ă����悤�Ɏv���B

�@�ł́A�����́H�@��̔]���Ȃ��A�p�C�v�ł���B�m�É�ł́A�����S���E�^���E�_���i�����j�Ɩ��Â��Ă���B����C�A����ɐS��̒ʂ蓹�ł���B����l�ł����X�́A�ߑ�ȑO�́\�\�����Ă��ɏォ��ܗk�}�i�܂悤���j���h���Ă��|��Ȃ��\�\�u�͂炪��������v�g���]�����]�X�^�C���h�ɖ߂�̂́A�s�\���낤�B�܂��A�l���Ȃǖ����ɓ����������g�����Љ��ǂ��Ƃ��邱�Ƃ��ł��Ȃ��B

�@�����\�\������ܗk�}���h���Ƃ����Ă��͂������Ȃ��|��Ă��܂��\�\�u���ł������v�ȁg�B�]�E�d�]�����h��E���āA�^�e�E���R�A�q�\�r�E�q���r�̃o�����X���������Љ�ɐ��������铹�́A�܂��c����Ă���̂ł͂Ȃ����B���Ȃ킿�A�����I�ł����Đl�ԓI�ȁA�a�ł���Ƃ��Đ�������A�q���������������r�̑n���ł���B�E�C�i���肭�j�̓�\���I����A�����̓�\�ꐢ�I�ցB

�@

�@

�@�@�@�@�@�@����E���a�F�O��

�u�i�i���v

�@�䂪�Ƃ̋߂��ɁA�@�֎��i�ق���j�Ƃ����ՍϏ@�̎��@������B�ʖ��u�B�����i����܂ł�j�v�A�����T�@�̊J�c�Ƃ����B���i�{�[�f�B�_���}�j���܂�A���N�A�ߕ��ɂ͂���܂�������߂đ����̎Q�q�q�łɂ��키�B�������N�O�A�ЂƂ����B���q�̍��Z�̂�����������̂����A���q�͑��u�]�̊w�Z�ɗ����Ă��܂����B���̑�w�ł́A�ڂ�������悤�A�e�o�J�Ŋ���Ă���B

�@�@

�u�B����t�͂Ȃ��葫�������Ă��܂������H�v

�@�`���ł́A�ǂɌ������ċ�i��j�N�̊ԁA���T�𑱂������߁A���葫�������Ă��܂����Ƃ����B����ł͎���ł��܂��ł͂Ȃ����A�ƃ`���`������ꂽ���Ȃ邪�A���́g���炾�̊��o�h�Ƃ��āA�l�����Ȃ��Ȃ����悤�Ɋ�����ꂽ�\�\�{�l�ɂ��A���͂̐l�Ԃɂ��\�\�Ɛ������Ă���B

�@�Ƃ����̂��A�m�É�ōs���Ă���u����܂��b�X���v�ł́A�����悤�ȁi�����āu�����v�Ƃ͌���Ȃ��j���o�����Ƃ���邱�Ƃ����邩�炾�B

�@���b�X���́A���̂悤�ɍs���B

�@�����卿�i�������ӂ��j�܂��͔����卿�i�͂ӂ��j�ő���g�ށi����̏ꍇ�F�������E���҂̏�Ɂ��E���������҂̏�ɒu���B����̏ꍇ�F�E���������҂̏�ɒu���j�B�E�������i�����Ɓj�����̌Ҋ��i�����j�ɁA�����������E�̌Ҋ߂ɂȂ�����̂Ƃ���i���ۂɂ͗���Ă��邪�j�B��̂́A���E�̏��i�Ă̂Ђ�j�̒��������S�i����j���̌Ҋ߂ɂ��Ă�i���ۂɂ͐G����Ȃ��̂ŁA�����̍��E�ɂ��ĂĂ����j�B

�@���̂悤�ɂ���ƁA�����g�ɂ͉E�Ҋ߁��E�G���E���E���Ҋ߁����G�������E�E�Ҋ߂Ƃ������`�̃��R�́g�C�̋ؓ��h���A�㔼�g�ɂ��E�Ҋ߁����̌���i�������j���������I������E���Ҋ߁��E�̌���������E�I���E��E�E�Ҋ߂Ƃ����������^�e�́g�C�̋ؓ��h�������܂��B���̎��|�C���g�ɂȂ�̂��A���̓I�ɂ͑��݂��Ȃ����w���i���炾�̊��o�Ƃ��Ắq���r�j�Ō������Ă���g�C�̋،��i�������j���h�ł���B

�@����X�`�́g�C�̋ؓ��h�́A���i�ӎ����邱�Ƃ͓�����A�Ⴆ�\�\

�i�P�j�����ȑO�̓��{�l�̕��s�X�^�C���Ƃ����Ă���u�Ȃ�Ε����v�̌����ł���i�Ⴆ�����ɏd�S�����鎞�́A���Ҋ߂���E����������ւĉE�r�ɋC�͂��`���A���ʂƂ��ĉE���ƉE�肪�����ɑO�ɏo��j

�i�Q�j���������i�����Ɓj���n������ۂɁu�����������v������ƁA�w�����ɂ���X�`��������A������i���Ă����j�ł͂Ȃ������ƂȂ�������̌��i���j���ɂȂ�

�i�R�j�u�L�̌��v�őт����ԂƁA���R�ɒ��߁��^�e�ɒ��߁����i�i���ɏ��������߂Ă܂Ƃ߂�i�]�ˎ���̖�����Ђ�܂����u�����ی��сv�ł́A�Ō�̒��߂��������߂ɁA���K�v�ɂȂ�j

�@�Ȃǂɂ���������B

�@�ȏ�̌^�����߂���́A�ڂ���āA���ϋZ�@�̊�{�i�ċz�E�S��E�C�́j�ŐS�g����B���T�ł͂Ȃ��Ȃ����O���z�̋��n�ɓ���Ȃ��i�Ǝv���j���A����f���Ȃ��獶�E�̌Ҋ߂œ�������Ȃ���悤�Ɂg�C�̋ؓ��h��ǂ��Ă���ƁA�������^�e���������R�����ɏd�Ȃ��Ĉ�ɂȂ�A����ɍ��E�̗ւ������Ɋ���Ă��Ĉ�̏��������ɂȂ�B

�@���̊��i����j�A��͎����Ɖ������͂Ȃ�āA�ނ˂̑O�ŗ�������킹�č����i�������傤�j���邩�A���̑O�ʼnE������A�������ɒu���č��T�̎��̈��i����j��g�ނ��������Ƃ��Ă䂭�B

�@�ŏI�I�ɂ͂͂�̒����̈�_�i���S�j�ɂ����܂�̂����A���̎��ɂ͎葫�̑��݊����ɂȂ�i����܂���Ƃ����������n������ɂȂ����悤�ȋC���j�A�u���������v�̊��o�\�\�����Ă����A��ΓI�Ȏ��ԂƋ�Ԃ̊��i�܁j�\�\�ɂ݂�����A�[�����������키�̂ł���B

�@����͂����܂Ŏ�ςɉ߂��Ȃ��̂ł́A�Ɩ����A�u���̂Ƃ���v�Ƃ��������悤���Ȃ��B���������ɂ́A���̂悤�Ȋ��o�̌��\�\�ƁA��Ŕ���i�͂��j�����ۂɓ�����g�g�̒m�h�\�\�́A�O�f���ʼn������ꂪ�������悤�Ȕے�I�Ȃ��̂ɂ͎v���Ȃ��̂��B

�@�Ȃ��Ȃ�A�u���������v���玩���������Ă䂭���́i���C�j�����܂�Ă���̂ł���A����ɂ��̂��͑��̂��́i�ҁE���E��j�ƂȂ����Ă���Ƃ����A���������̂Ȃ��g�̊ρ��l�Ԋρ��Љ�ρ����E�ς�^������̂�����E�E�E�B

�@��

�@����A�w���{�����ɂ����鎞�ԂƋ�ԁx��ǂݒ����Ă݂āA���͂ЂƂ̂��ƂɋC�Â����B����́A�^�e�������i���o�j�ƃ��R�������i���o�j�ɂ��Ă͂��܂��܂ȕ����ŏڂ������͂���Ă��邪�A�i�i���Ɋւ��Ă͉������y���Ȃ��̂ł���B

�@�������ɁA�g���̂����̂��炵�߂�h�b�i���������j�́A�^�e�E���R�̃��C����������Ȃ��B���͐��D�Ƃ̎u���ӂ��݂��n�߂��u�A���X�V�����v�i�s���̐D�������j�ɔ��N�قǒʂ��đђn��D�������Ƃ����邪�A���@�i�������j�ł͌o���i���Ă��Ɓj�𐮂��Ă�����i�悱���Ɓj����{���ʂ��Ă䂭�B���킸�����ȁA�ߎ��͂Ȃ��i���́u�o�v�u�܁v�Ƃ����������A�����E��k��\���u�o�x�E�ܓx�v�ł��p�����Ă���̂͋����[���j�B

�y�l�@�z�m�^�e���ƃ��R���̐D��Ȃ������n

�@���z���Ƃ肠���Ă݂Ă��A�^�e�̒��ƃ��R�̗��i�͂�j�������������Ɍ����Ȃ��Ɓi���߂ɂ������ł��܂��Ắj�A�����͗����Ȃ����낤�B�܂��A�u���@���i������j�߁v�Ƃ��u���i����j�ɍ\����v�Ƃ����p�ꂩ��́A�ے�I�ȃj���A���X�����`����Ă��Ȃ��B

�@�������A���̃i�i������������X�́\�\��ɋ�����������������L�̌��A����ɂ̓e�X�g�̓��ėp����X�_�i������A�N���g���n�߂��̂��낤�H�@�o�c�́u���v��^���邽�߁H�j�ɂ݂���悤�Ɂ\�\�^�e�́q�\�r�{���R�́q���r�����ł͂����炳��Ȃ��͂��߂Ă���悤�Ɋ�������B

�@���E�ŌÂ̖ؑ����z�E�@�����ɂ́A�⋭�ނƂ��Ă̋،������g���Ă��Ȃ��B���Ќ��z�����ł͂Ȃ��B������炷���s�̒��Ɓi�z�S��\�N�قǂ̉����̓����j�ɂ��A�،����͂Ȃ��B����ł��A�n�k�̔�Q����i�܂ʂ��j��Ă����B�Ƃ̊�b�����㌚�z�̂悤�ɃR���N���[�g�Ōł߂��ɁA���͂����̏�ɂ̂��Ă��邾���Ƃ����_�\�����A��^���Ă���̂��낤�B

�@�H�l�����́A�،����̌��p��m��Ȃ������̂��낤���B����A���ǂ̕��p�������Đ����Ă������܂œ��ɓ���čނƂ��Đ������Ƃ����{��H�̘b��ǂނƁA�m��Ȃ������Ƃ͎v���Ȃ��B�m���Ăėp���Ȃ������̂́\�\�����āq�\�r�ɂ��Ȃ��Łq���r�ɂƂǂ߂��̂́\�\���X�Ǝp����Ă����`���̒q�b���A����Ƃ����I�Z���X�̂Ȃ���Z�i�킴�j���H

�@�P�X�T�O�i���a�Q�T�j�N�A�w���z��@�x�����肳��āA�������ɋ،����̎g�p���`�������ꂽ�B���͂����ɁA�ЂƂ̓`���̒f��i�`�[���j������B

| �i2018/05/08�@�L�j |

�@PS�F���̏Z��ł���n��́A���s�̉����ł��邪�A�ꉞ��k�̌�Ղ̖ڂ������Ă���B����A�m�É�̉��̂����Ɍ������ċ}���ł������ɋC�Â������Ƃ�����B���鏬�H���Ȃ������ۂɁA�����̌ċz���ς�����悤�Ɋ������̂��B����������̓I�Ɍ����ƁA�͂�̉�]�i���ϋZ�@�ł́A�\�F�O��]�A���F����]�j���A�t�����ɂȂ����悤�ȋC�������B

�@���߂Č����Ă݂�ƁA�����i���R�j�̓��ł́q���r�̌ċz�i���z����ċz�A�͂�͓���]�j���A��k�i�^�e�j�̓��ł́q�\�r�̌ċz�i���f����ċz�A�͂�͊O��]�j���Ȃ��ދC������B���܂ŁA�ċz���q���ror�q�\�r�ňӎ����Ȃ�����������Ƃ͂��邪�A������k�Ƃ������p�Ƃ̊W�͑S���C�Â��Ȃ������B

�@�A���X�V�����ŋ@��D�������A�^�e���͂����̊��o�A���R���͂͂�̊��o�ł͂Ȃ����Ǝv�������A�Ȃ��^�e�����u�o���v�A���R�����u���v�ƁA�n����̈ʒu�������o�x�E�ܓx�ŗp�����Ă��銿�����g����̂��A�D�ɗ����Ȃ��܂܂������B

�@���Ȃ�ɍl���Ă݂����_�������ł���B

�i��j�����̊��o�i���ϋZ�@�ł́q�\�r�j���^�e����k�̋C�̃x�N�g���A�͂�̊��o�i�������q���r�j�����R�������̋C�̃x�N�g���A�Ƃ����g�̊��o���A�܂����݁i���L���o�Ƃ��āj���A

�i��j���̌�A��������D��̋Z�p���i�����Ƌ��Ɂj�����炳�ꂽ�ہA�D���̏ꍇ�͈�ʓI�ɗp�����Ă���u�c�v�u���v�ł͂Ȃ��A���ɂ��Ȃu�o�v�u�܁v�Ƃ����������g���A

�i�O�j����ɖ����i�H�j�̐��m�����̈ڐA���ɁA�u�o�v�u�܁v�̊������u�o�x�v�u�ܓx�v�ɂ��]�p���ꂽ�̂ł͂Ȃ����낤���B

�@���Ȃ݂ɑ��ł́A��k�̓����u�v�A�����́u�ʂ�v�Ə̂��Ă���B�Ƃ́A�u�w��L���v�Ƃ����\��������悤�ɁA�����̊��o�Ƒ��̈���ł���B

�@�����v���Ɓi���̍������Ȃ����������j�A���炽�߂Č��t�Ƃ��炾�̊��o�̐[���W���ɁA�v��������B

| �i2018/08/18�@�L�j |

�i�l�j�u���ނ��уR���ցv

�@�́X�A����Ƃ���ɐ����҂̂���������Ƃ������Z��ł��܂����B������A����������͎R�֖��i���j��ɏo�����܂����B�����ɂȂ��Ă�������̂����Ă��ꂽ�ٓ����Ђ낰�悤�Ƃ����Ƃ���A���ɂ���𗎂Ƃ��Ă��܂��܂����B�O�p���ނ��т͂��낱��Ƃ��낪���āA�����Ȍ��ց\�\������������ĂČ����̂����ƁA������y�����ȉ̐����������Ă��܂��B

�@�����������ނ��т��������Č��Ɏ������ƁA�̐��͎~��ł��܂��܂����B�s�v�c�Ȃ��Ƃ�������̂��ƁA����������͎c��̂��ނ��т����̒��֗��Ƃ��Ă݂܂����B����ƁA�n�ʂ̉�����˂��݂�����o���āA�u�ǂ����v�Ƃ�����������˂��݂̉Ƃ֏������ꂽ�̂ł��B

�@�����ł́A�����˂��݂������A�y�������ɉ̂��Ȃ���A���݂����Ă��܂����B��������������̗ւɂ������āA���ǂ�A�������A�����Ă̂��݂����y���ɂȂ�A�y�����ЂƂƂ����߂����܂����B

�@�A��ہA�˂��݂��u����Ɉ���������܂��傤�v�ƌ����āA�������̕�݂�����������̑O�ɕ��ׂ܂����B����������́A��ԏ����Ȕ������y�Y�ɂ�����āA�ƂɋA��܂����B

�@���̎n�I����������ɘb���A��l�ŏ������J�����Ƃ���\�\����A�т�����B���ɂ́A�������l�܂��Ă����̂ł��B���ꂩ���l�́A�K���ɂ��炵�܂����Ƃ��B

�@�ŁA�b�͏I���܂���B�����瓐�����Ă����ׂ̋��~�������A�u�I�����v�Ƃ��ނ��т������Ă��������ƎR�֏o�����܂����B���i������j�̌��܂ŗ���ƁA����������͂��ނ��т���荞�݂܂����B

�@����ƁA�����Ă����Ƃ���ɂ˂��݂��p�������A���̍��ֈē����Ă��ꂽ�̂ł��B�Ƃ��낪����������͖݂��ɂ͖ڂ����ꂸ�A�u�͂₭�y�Y�������v�Ƃ˂��݂����ɔ���܂����B�u�o���Ȃ��ƁA�L�̖��^�������邼�v�B

�@�˂��݂����͂ӂ邦�������āA���y�Y�̕�݂���ׂ܂����B����������́A��ԑ傫�Ȕ���I��ŁA�ق��ق���ʼnƂɋA��܂����B���āA�Ƃɒ��������������A�������ǂ点�Ȃ����݂��قǂ��Ă݂�Ɓ\�\���ɂ́A���낪�l�܂��Ă����Ƃ��B

�@��

�@���́w���ނ��т�����x�̘̐b�i���b�j�́A�e�n�Ō��p����A�l�X�ȃo���G�[�V����������悤�����A���́A�ȉ��A�O�̖ʂ���A�l�I�ɍl�@���Ă݂����B

�@�܂����ɁA�g���f�i���イ�悤�j�̎v�z�h�ł���B

�@���́A�l�ԊW�i�Љ�I�Ȑl�Ɛl�݂̍���̊W���j�́A�q���D�E�����E���^�r�̎O�Ɏ����i���イ���j�����̂ł͂Ȃ����A�ƍl���Ă���B

�@���D�Ƃ́A�͂����ŒD�����ƂŁA���̋Ɍ����푈��A���n�x�z�ɂ����闩�D�i��Ⴍ���j�ł���B����ɑ��đ��^�Ƃ́A�g������́h�Ƃ��Ė������ɗ^���邱�ƁA�Ƒ������̓T�^�ł���A�g���̂��h���̂��̂ł���B�����Ƃ́A�������̓��X�̕�炵�̂���悤�A���Ȃ킿���i��T�[�r�X�Ƌ��K�Ƃ̂��Ƃ�ł���B

�@�l�̋��i�̂�j�Ƃ��Ď��D��r�����ꍇ�A�o�Ƃ��Ă��z�{�Ő����邱�Ƃł����Ȃ�������A���O�͑��^�ł͐H�ׂĂ����Ȃ��B�c���ꂽ�݂���͌����ł��邪�A����������Ȃ����D�ɋ߂Â����A����Ƃ����^���u�����邩�ŁA�W���͂��������ς���Ă���B

�@�O�҂����A���A���{�Љ�Ŗ��ɂȂ��Ă���u���b�N��Ɓi�ߘJ���A�n���X�����g�j��A�O���l���C���̍��i������A�l�������j�ł��낤�B�ݕ��𒇗����Ƃ����������悻�����A�����͎��D�ɂق��Ȃ�Ȃ��B

�@�����҂́A���i���ɂ����j�̋ߍ]���l�̉ƌP�u�����ǂ��A������ǂ��A���ԗǂ��v�ɏے�����鐶�����ł͂Ȃ����낤���B�܂��A���Ȃ̗~�]���m�肵�������ŁA���~�i���D�j�ɂ͂���Ȃ��悤�ɗ}������A�Ƃ����B

�@�w���ނ��т�����x�̂���������́A�͂��߂��瑡�^�̋C�����ł˂��݂ɐڂ����̂ł��Ȃ����A���蕨��f���Ă����Ȃ��B�܂��˂��݂������A���ނ��т̕ԗ�Ƃ��ď������Ă���B

�@���̂悤�Ȗ��O�̐S���A�]�ˎ���̔_���ƁE��{�����i�ɂ݂̂�E����Ƃ��@1787-1856�N�j�́A���ԂɂȂ��炦�āA�u�l���͒��f���v�Ɛ������B

�@

�y��{����b�z

�m�����n�ipdf�t�@�C�� B5�j

�@��

�@���ɁA�g��̓�w���h�Ƃ������Ƃł���B

�@�������������ꏊ�́A�˂��݁i���Z�݁j�̍������̍��A�����i��݁j�̏�ł������B����������́A�Ɓi���n�_�j�ƎR�i���n�_�j��P�ɉ��������̂ł͂Ȃ��B���́A���֍~���A�b�n�_�i�يE�j�ł��������B�����Ƀ����b���ނ��ԎO�p�`����������B

�@���͂��̎O�p���A�\���̊��i�L���j�ł͂Ȃ����A�Ǝv���Ă���B

�@�Ⴆ�A�����\�i�ނ���̂��j�Ƃ�����\�̌`���ɂ����Ă��A���̑m�������\�\�ÐՂɂ܂����i�����Ԃ݁j����̖Ȃǁ\�\��K���ƁA�������̂����Ȓn�̐l�ɏo��B���͉���̉��g�ŁA�m�̖��ɂ�����ČȂ̕�������A�������邤�B�m�������i���܂����߁j���s���ƁA��͖�����ċ����Ă䂭�E�E�E�Ƃ����W�J���Ƃ�B���E�Ɨ�E���A��_�Ō������Ă���i���̂悤�ȏ���A�u���n�v�Ƃ����̂��낤�j�B

�@�܂��A���w�ɂ����Ă��A��w���琶�܂��O�p�́A�[���]�C��^����B�Ⴆ�A�]�ˎ���̔o�l�E�����m���i�܂��E���傤�@1644-1694�N�j���w�����̂ق����x�̈��\�\

�@���i�������j����@��ɂ��ݓ���@��̐�

�@���̋�ł́A�m�ԁi�̐S�j�i���j�Ɛ�i���j�Ɗ�i�b�j���A�O�p�`���Ȃ��Ă���B����ɁA�w���ނ��с`�x�ł͂˂��݂̉̐�����ӂ������i�����������يE�ւƍ~��Ă䂭�j�͂��炫�������悤�ɁA��̖������\�\����������ɂ��݂Ă����A�Ƃ����`�ʂ��Ƃ����ā\�\�����b�̎O�p�`���A���ʂ��痧�́i�O�p���j�ւƐ[�������Ă䂭�̂ł���B�@

�@�@�@

�@�@�@�@�y�����̂ق����z

�@�m�����n�ipdf�t�@�C�� B5�j

�@�u���v�i�����݁j�Ƃ������t������悤�ɁA���N�Ԓn�̉��ɂ��āA�n�̏�ł͈�T�Ԃ̒Z�����B��͐l�Ԃ̂͂��Ȃ��́A�g�i���Ɓj���ł���B������A�u�Ղ���@�S�ɂ��ݓ���@��̐��v�Ƃ��ẮA�}��ɂ����Ȃ�܂��B�Ȃ��Ȃ�A���́i�ҁE���E��j�ւ̉����b���������߂ɁA�����̒����ɂƂǂ܂�A���i�܁j���Ȃ������������܂�Ȃ��̂��B

�@�Òr��@�^�i���킸�j��т��ށ@���̉�

�@�̋���A�����\���������Ă���B�^�����ŁA�Òr���b�ł���B�����ł����i���o�j���A���o�̐[���������A�����ւƂ����Ȃ��Ă���B���͂�����A�g�O�p�̂܁i�ԁE�^�E���j�@�h�Ɩ��Â������B

�@��

�@��O�ɁA�g�����i���肫�j�Ƒ����i���肫�j�̏o��h�ł���B

�@���͂Ƃ́A���i���̂�j�̗́\�\�̂݁\�\�𗊂�ɂ��Ď��ɗՂގp���ł���A���͂Ƃ́A���Ȃ̔�͂�����đ��ɐg���䂾�˂�݂���ł���B

�@�w���ނ��т�����x�ł́A���~�̂����������܂Łi�R�֓o���āA��ڂ̂��ނ��т����낪���Ƃ���܂Łj�͎��͂ŁA���̌�́A���͂Ƃ������A����ɂ܂����Ďg�ł������̂ɑ��āA��~�̂���������́A�O���O���A���͂ʼn����ʂ����Ƃ��āA�ɂ��ڂɂ����Ă���B

�@�����A�l���Ă݂�A�P�O�O�����͂Ő����Ă���l�ԂȂǂ��炸�A�܂��A�P�O�O���l�Ԃ͐�������Ă���̂��A�Ƃ�������Ȃ��B���͂Ƒ��́A���̂ǂ��Ő܂荇�������邩�A��҂̒��a������Ă���̂ł͂Ȃ����낤���i���̓_�ł́A���f�̎v�z�Əd�Ȃ邾�낤�j�B

�@���{�̕����j�ł́A�T�@�͎��͖�A�O���@�͑��͖�Ƃ���Ă����B���q����ɔO���@�̈�h�E���@�i�����イ�j�����i�����j������Տ�l�i�����傤�ɂ�@1239-1289�N�j�̌��s���L�^�����w��Տ�l��^�x�ɁA���̂悤�ȋL�q������B

�y��Տ�l��^�z

�m�����n�ipdf�t�@�C�� B5�j

�@�����ł́A�T�m�i���́j�̖@�����t�i�ق��Ƃ��������j�ƔO���m�i���́j�̈�Ղ��o����Ă��邾���łȂ��A��Ղ��u�얳����ɕ��v�Ə�����s���i���́j���A����ɕ��̋~���̎�i���́j�������āA�ŏI�I�ɂ͎����̕��ʂ����������n���u���������Ȃ��肯��v�ɒB���Ă���B

�@���T�����遁���͂̍s�̏ꍇ�ł��A���Ƃ͓�����̂ł͂Ȃ��^��������́i���́j�ł͂Ȃ����낤���B�܂�A���͂Ƃ������͂Ƃ����A�����͈���Ă��Ă��A�s�������Ƃ���́A�������i���������j�Ȃ̂��B

�@���͂��瑼�͂ւƂ����̂́A�����@���I�ȏC�s�ɂƂǂ܂炸�A�l�Ԃ̐��n��\�����݂ɂ�������̂ł͂Ȃ����Ǝv���B

�@��

�@���́A�����g�O�p�̂܁i�ԁE�^�E���j�@�h�ɋC�Â����Ƃ������l����悤�ɂȂ����̂́A���̂ł������C�i�䂫��������Ă邱�Ɓj�̒b�B����ł����ߒ��ł������B

�@���ϋZ�@�ł́A���̒��S�i���j�ɐS���u���A�͂�̉��S������ɉ��̒O�c�i���j�Ɍ������đ����z���B�����ɑ���f���Ȃ���A�S������o�̏œ_�iC�j�Ɍ�����ƁA�����b���ނ��ԎO�p�`���������ĊԂ����܂�A���C���iC�j�Ɍ������ė���遨���炾�̊��o������������A�S�g���g������́h�ɂ݂������̂ł���B

�@���̌����́A���X�̗{���@�́m�����̍s�C�n�E�m�͂�̍s�C�n�ł��A��^�i���̂��ɂӂ���)�ł������ł���B�ŏI�I�ɂ́A�Y�ݏo���i���́j���܂�Ă����i���́j�O�p�́g���ނ��сh���A�܂邭�͂�ɂ����߂ėǂ��Ƃ���B

�@����́A�܂��Ɂw���ނ��т�����x�́A�����сi�q���r�Ɓq�\�r�Ƃ�����̂��炾�̊��o���ނ���Ł��ꏏ�ɍ��킹�āj���R���R���Ƃ��낪���A�܂邢���i���͂�̂��܁j�֗��Ƃ��ė��i���j���a�i��j�Ƃ���A�̘b�̐����Ƃ���ł͂Ȃ����B

�@�����t���i���傤�ӂ����j�̂������|�ꂸ�Ɍ����A���́A���b��̘b��Ƃ��Ă��A���炾�̊��o�����������̕�قł͂Ȃ����A�ƂƂ炦�Ă݂����B���悤�����A���s�́g�ꌩ�i��������j���f��h�◣���̒���ł��A���i�������j�ɒ���l�𗧂Ă�Γ�ґΛ����������X���[�Y�ɉ^�Ԃ̂́A�g�O�p�̂܁i�ԁE�^�E���j�@�h����h�����������̒m�b�ł͂Ȃ����Ǝv����B

�@�܂��ƂɁA��\���I�����C�M���X�̎��l�v�E�g�E�I�[�f���i1907-1973�N�j���A���݂���������Ă���B

�u�����̔F���̍Ō�͂����������Ƃ��\�\

�@���݂݂̂ŏ[�����A

�@�����̌ǓƂł���A���̋Y��ł���A

�@�����Ƃ������邷�ׂĂ̂��̂�

�@����Ȃƒj�ƐԂ�V�ł��B�v�i�w��x�@�[����i�ӂ����E���ƂЂ�@1895-1966�N�j���w�I�[�f�����W�x���肩���[�j

�@�_�i�������Ȃ���́j�ւ̐M�S��r��������l�ɂƂ��āA�w���ނ��т�����x�ŕ`���ꂽ���̍��Ȃǂ͓��b�̐��E�ɂ����߂��܂��B�������A���Ǝ��A���E�Ɨ�E���A���܁E�����ɕ������Ă���Ƃ������炾�̊��o�{�g�̊ρE�l�ԊρE�Љ�ςŐ����Ă����Ðl�ɂƂ��āA��������������b���ĕ������閯�b�́A�����邤���ł̓�����ׂł��������̂ł͂Ȃ����B

�@�ł́A�g�O�Ȃ�_�h�����͂�M�����Ȃ���X�́A�ǂ��ɐM�i�^�j��u���悢�̂��낤���H�@���Ǝ�����ʂ����́A���ȂƑ��҂��Ȃ����́A�������ł����ĎЉ�I���݂ł�����A�Ȃ𗥂�����̂Ƃ��āA�������ǂ���ɂ�����悢�̂ł��낤���B

�@���́i�����������E�^����ꂽ�j���́A��Տ�l�����i�͂�j�������Ă���悤�ɁA���Ȃ̓��ւ̋C�Â��A���Ȃ킿�g���Ȃ�_�h�������͂ɖڊo�߂邱�Ƃł���B��������ƌĂ�ł��悢�B���̂��炾�̂Ȃ�����A�g�O�p�̂܁i�ԁE�^�E���j�@�h�ŁA�l�Ԃ́A�����́A�����́A�V�����Y���������邱�Ƃ��A����Ă�܂Ȃ��B

| �i2019/05/28�@�L�j |

�i�܁j�u���H�i���j���Ȃ�A���Ⴍ���I�v

�@�����B�����̓��{�l�͐_�Ђɏ��w�ɍs���āA�肢�������邾�낤�B���̑O�Ŏ�����킹�āA�u�Ƒ������N�ł���܂��悤�Ɂv�u�����ɐ��v�u�u�]�Z���i�I�v�u�������A�vetc.�E�E�E�B�l����_�֊肤���̃X�^�C�����A����������l�͋^�����Ƃ͂���܂��B

�@���ϋZ�@�ɂ́A�q��e�r�Ɓq�\�o�r�Ƃ�����̍��{�T�O������B�q��e�r�Ƃ́A�i���炾�́j�O������ւƂ����C�̃x�N�g�����A�q�\�o�r�͋t�ɓ�����O�ւ̃x�N�g����\���B���̎��̊��o���A�q���r�ł���q�\�r�ł���B

�@�q�\�r�̑�\�I�Ȑg�̋Z�@�������i������j�ƌĂ�Ă�����̂ŁA�q���r�ɂ͍s�C�i���傤���j������B�Ⴆ�A���̑O�Ŏ�����킹�ďW������A�����s�C�i�������傤���傤���j�ɂȂ�B

�@���͌m�Â��d�˂Ă䂭���ŁA�F��Ƃ������삪�s�C�̌^���Ƃ�Ȃ�A�x�N�g���͊O������������͂��B����ł́g�N���h�E�g�N�Ɂh�肤�̂��낤���A�Ƃ����^�₪������ł����B����Ȑ܂�ɁA����̍��C���ƁE�{�锹�v�i�݂€�E�͂₨�j���̒�����ǂ�ŁA�ڂ��J�����v���������B���͎��̂悤�ɏ����Ă���B

�@�u���{����ɕҎ[���ꂽ�Â��̗w�w�����낻�����x�ɂ������A�������x�̊�{�O��̈�u�q�ݎ�v���A������C�̗{���Ɩ��ڂɊW���Ă��邱�Ƃ��킩���Ă����B�������ƂɁA�u�q�݁v�̈ӎ��̐[�����A�����o�������ݔ\�͂̓x�����ɁA�傫���e�����邱�Ƃ��킩���Ă����̂ł���B�����Ă݂�A�z���̐[���A���Ȃ킿�u�����𒆐S�Ƃ����Ԃ̍L����̈ӎ��v�ɂقڔ�Ⴕ�āA����ւ̍�p�͂���傫���Ȃ��Ă����悤�ł���B�i�����j

�@�q�ݎ�́A�×��A�V�n���x�z������̂ւ̋F���A�h�ӂ�\�����n�I�ȓ���ł��邪�A�q�ݕ��ɂ��Ă��A���̓�ʂ肪����̂ŁA�Î�ł́A�����q�ݎ�A����������i�E�K���f�B�j�Ƃ��ċ�ʂ���B

�@�q�ݎ�\�O�Ȃ��F���ւ̔q�݁B���Ȃ킿�A�����̊O���ɑ��݂���F����厩�R�A���邢�́A���̐S�ۂƂ��Ă̐_�ւ̋F���h�ӂ�\������B

�@����\���Ȃ鏬�F���ւ̔q�݂ł���A�����ɓ��݂��鏬�F����_�Ɍ����Ĕq�ޓ���B

�@�q�ݎ�́A�����������ɍL���āA���̂܂ܓ��̏��܂Ōf���铮��ł���A����́A�����̂悤�ɗ�������̑O�ɂ����Ă����A��̕������킹����̂ł���B�v�i�w������`�E���x��ƕ��̐_���xpp.28,34-35�@�C�Ёj

�@�Ñ�l�ɂƂ��āA�_���肢�A�l����e����B�_�̋F��Ƃ́A��l��l�Ɏ����������i���̂��j�A�g���ƌ����Ă��悢���낤�B�l�͐_�̊肢�ɗ͂�s�����ĉ�����\�\������f���Č��i���̂�j�������B���ꂪ�q�ނƂ������ƁA���ϋZ�@�ł����A�q�\�o�r���l���̕\���Ȃ̂��B���͂��̂悤�ɉ��߂����i�����ÓT���x�����C�����A�ǂ�������Ƃ��l�Ԃł��邪�j�B

�@�ł́A�Ñォ�猻��Ɏ��钷���X�p���̒��ŁA���E�ǂ̂悤�ɂ��āu����v�̋F��̃x�N�g�����A�P�W�O�x���]���Ă��܂����̂��낤�H

�@��

�@�ޗǂ�������i�€�イ�j�̗��Ɍ����������̊X�������ɁA��̔��i�����Ԃ݁j�������Ă���B�j�Ձu�����̓����蕶�v�ƌĂ�Ă��邻�̐Δ�́A�������㖖���̐������N�i1428�N�j�ɔ_����������v�����ĖI�N�����y�Ꝅ�ɑ��āA�����̗��̎�쌠�����������������߂��A���̋L�^�i�H�j�ɋ��������������̂ƌ����Ă���B

�@

�@�u�������N�����T�L�ҁA�J���w�i�_�ˁj�l�J���J�E�i�l�����j�j�������i���ځj�A���w�J���X�A�v

�@���j�w�҂̏����N�v�i���܂��E�������j���́A�u�������N�Ȍ�A�_�ˎl�����ɂ͂��������̕����Ȃ��v�Ƃ����]������̉��߂ɋ^���������B�Ȃ��Ȃ�A�����Ƃ́g�~�~�N�܂ł̎؋����`�����ɂ���h�Ƃ������i��L���Ă��āA���㕉������Ȃ��Ă��ނƂ�����A�؍����ق������A�Љ���藧���Ȃ��ł͂Ȃ����B

�@���́A�蕶���́u�T�L�v�Ƃ����P��ɒ��ڂ��A�悪�u�Ȍ�v�ł͂Ȃ��u�ȑO�v���Ӗ����Ă���̂ł͂Ȃ����Ƃ������������Ă��B�����ČÑォ��퍑����܂ł̗��j�I�E���w�I�ȕ��������A���̂悤�Ȍ��_���o�����B

�@�u���{��̂��鎞�_����ɂ��āA���Ԃ̌o�߂�����킷�u�T�L�v�E�u�A�g�v�Ƃ������t�́A���E�̑��̑����̏�����Ɠ����悤�ɁA�u�T�L�v�͉ߋ����A�u�A�g�v�͖������Ӗ����錾�t�Ƃ��āA�Ñォ�猻��ɂ�����܂Ŏg�p����Ă����B�Ƃ��낪�A���{��̂��̌��t�́A�퍑����Ƃ����傫�ȎЉ�]���̂Ȃ�����A�u�T�L�v�������A�u�A�g�v���ߋ��Ƃ����܂����������̈Ӗ���h�������A�Ȍ�A���̌��t�́A�V�E�������̐����̈Ӗ��������t�Ƃ��Ďg�p����A�ߑ�ȍ~�A�V��ӂ͋���ӂ����|���邩�����Œ蒅�����B

�@�u�T�L�v�E�u�A�g�v�Ƃ������t�̖{���̌���\���́A�Ñ�M���V����A��ăA���f�X�n���̐�Z���̃P�`���A��A�A�C�}����̌��t�̐��藧���ɂ��Ă̐����_�����疾�炩�Ȃ悤�ɁA������w�ɁA�ߋ��ƌ��݂���O�ɒu�����p���ł̎��o�I�̌���萶�݂����ꂽ���̂ł������B�����āA���̕\���́A�l�X������������Љ�I���ʊ��o����b�ɂ��Č`�����ꂽ�Љ�I���ԔF���ɂ��������Ďg�p����Ă����Ƃ������i�������Ă����B���̂悤�ɁA����\���ƎЉ�ӎ��Ƃ̐[���W����̓I�Ɏ����u�T�L�v�E�u�A�g�v�Ƃ�����̈Ӗ����A�u�T�L�v���ߋ��A�u�A�g�v���������琳���́u�T�L�v�������A�u�A�g�v���ߋ��ɓ]�������Ƃ������Ƃ́A���Ԃɑ��鎋�o�I�F���̂�����ƁA���t�̕\���̊W�����̂܂܂ɂ��āA�����F�������̈ʒu�A�̂̎p���̌�����S���\�x��]���������ƂɂȂ�B���Ȃ킿�A�u�T�L�v�E�u�A�g�v�̐퍑����ɂ������ӂ̓]���́A���{�ŕ�炷�l�X�̌��n�E�Ñ�ȗ��̓`���I���ԔF���̓]����O��Ƃ��A������X�g���[�g�Ȃ������ŕ\���������̂ł������B�i�����j

�@�����ŐV�����`�����ꂽ�A�����Ɍ��������Ƃ������ԔF���̎p���́A�����ߑ�Љ�̂��ƂŖ��m�Ȃ������Ō`�����ꂽ�u�ߑ�I���ԊϔO�v�Ɠ����F���̕������\�\�m�o�I�ɔF��������ƍl���Ă������ԂɁA�_���̎x�z�̈�ɑ����A�l�Ԃ��m�o�ł��Ȃ����̂ƍl���Ă������Ԃ��A�m�o�\�Ȏ��ԂƂ��āA�V�����u�l�ԁv�Љ�̎��Ԃɉ����A�ߋ��E���݁E�����Ƃ������ԍ\�������肠���A�l�Ԃ�����Ȏp���Ői�ޑO���ɖ����������������\�\�����߂����̂ł������v�i�����N�v�w�����Љ�̊�w���������xpp.21-22�@�R��o�ŎЁj

�@�Ȃ�قǁA�����Ă݂�Ή�X�́A�^�t�̃x�N�g���i�w�����j�����u�����v�u���Ɓv�Ƃ������t���A���퐶���ł͕��C�Łi�������ӎ������Ɂj�g�p���Ă���ł͂Ȃ����B��j�u����c�l�ɐ\����Ȃ��v�����u��̌��ʂ��������Ȃ��v�A�u�܂���ʼn�܂��傤�v�����u�Ռ`���Ȃ�������v�B

�@�����v���ɁA�Ñ�̐l�X�́A�ڂ��i����ł͂Ȃ��S��Ƃł����������j��Ɂ��w���Ɍ����Ă����̂��B����̃��[�c�ɁA�l�Ɛ_���e�a���Ă����_�b�̎���ւƁE�E�E�B����̎������̂悤�ɁA�������E�K�͂��q�����r�ɂł͂Ȃ��A�q�ߋ��r�ɂ������̂��B���ꂪ�퍑����Ƃ�����������ߐ��ւ̓]�����ɂ����āA�l�ԓI�Ȏ���̐����i���n�H�j�ɂƂ��Ȃ��A�_�i�̑����j����g�𗣂��A�ڂ�O�i�����j�Ɍ����āA�Ƃ�A���ݎn�߂��̂ł͂Ȃ����낤���B

�@��

�@

�@�ܔN�O�ɕ������B���͖��@�������F���Ă������A�ꂪ�M�S�ȋ������̐M�҂��������Ƃ���A���V�͐_���i���������j�ōs�����ƂɂȂ����B

�@�����q�ǂ��̍��A�悭��Ɏ��������Ēʂ����A�Βi�����l�߂��Ƃ���Ɍ��A���{�ꋳ��̌Âт���B�����̌����̑�L�ԂŁA�e�������̑��V���Ƃ肨���Ȃ�ꂽ�B

�@�������i���傤�����j�ɐg��������A������ɑ��i�̂��Ɓj���āA�N�X�Əj���i�̂�Ɓj��ċV���͐i�̂����A�ނ����g�Ɍ��y���鎞�ɁA�u���A���{�ꋳ����������́v�ƁA�}�ɏ����ɂȂ��Č����̂������B�����Ȃ̂��A�s�v�c�ȕ�����������ȂƎv�������A���̏�͂���ŏI������B

�@����A���j�ƁE�Ԗ�P�F�i���݂́E�悵�Ђ��@1928-2004�N�j�̘_�l�A�w�����i�������傤�j�Ɣ����i�т���j�x�i�Ԗ�P�F�E�}���G���i�����܂E�Ђ낵�j�E�����N�v�E�����i���i���Ƃ��E�����@1916-2017�N�j�ҁw���Ƃ̕����j�m������n�x���}�Ё@�����j��ǂ��A���̓�Ɉ�̃q���g���^����ꂽ�悤�Ɏv�����B�Ԗ�͏����Ă���B

�@�u�������ɐ�c�̂����ʂ��i���p�Ғ��F���A�t���J�E���V���̕������������������l�ފw�ҁE��c�����i���킾�E������j�̒���w���x�i�}�����[�j�Ɍ��y���āj�A�ՋV�ɓ����ďW�܂����吨�̉�O�Ɍ����Č�肩����Ƃ��̉��́A�˂ɏ����̒ቹ�A�o�X�ł���A�����������̏������Ƃ�A��O�ɂ����`����`�B�ҁA�����҂̐��́A����ƑS���قȂ�e�m�[���̑吺�A�b���������ł������B

�@���̏����Ƒ吺���A���{�̌Ñ�A�����Ɉڂ������Ă݂�ƁA�O�҂��w�����x�A��҂��w�����x�Ƃ����Ă������Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��Ƃ���ŁA�{��̏��s���A���邢�͎��@�̖@��Ȃǂɓ����Ă̏���̂����A�w�����x�Ɓw�����x�͌����ɋ�ʂ���A�g���������Ă����̂ł����v�i���㏑�@pp.11-12�j

�@�u�V�c�A�@�A�ۊցA���R�Ȃǂ̋M�l�́A�w���Ȃ鑶�݁x�Ƃ��āA��͂�w�����x�̉����ł��̈ӎu��������v�i���㏑�@p.19�j�̂ɑ��āA�u�����҂̑吺�\�w�����x�́A�w���Ȃ���́x�̈ӎu�E�ɓ`����A�܂��������E�I�ȉ����Ƃ������ƂɂȂ�B

�@����I�Ȑ��E�ł́w�����x�����ꎩ�́w�T�S�x�Ƃ���A�������ꂽ���R�́A�����ɋ��߂邱�Ƃ��ł��悤�v�i���㏑�@p.20�j

�@��O�I�ɍ������������ꂪ�A��������B��͖��O�ɂ�钼�i�i�������j�ł���A������͐��i�������j����i�Ƃ��j�̐��ł������Ƃ����B�����āA�@���̏�ɂ����Ă��A�u�Ȃނ��݂��Ԃv�Ɛ����i���킾���j�ɏ�����A�����銙�q�V�����̔O���@�̓o��ɂ���āA�����̋֊����j���邱�ƂɂȂ�B�������̗���͌����ĕ��R�Ȃ��̂ł͂Ȃ��A�g�狌�h�h�ɂ�锽�����������̂������B

�@�u�w�����x�̔O���������~���ɂ�����Ƃ���@�R�A�e�a�A��Փ��ƁA����ɑ��邫�т����ᔻ�Ƌֈ��Ƃ��������I�A�@���I�Η��ɂ܂Ŕ��W�����v�i���㏑�@p.31�j�ƁA�Ԗ�́\�\�������i�Ȃ��E�������@1933-2020�N�j�́u�����ɂ����鉹�̐��Ƒ��\�̐��́u���v�E���O�́u���v�\�v�i�w��J��w�j�w�_���x�ꍆ�j�Ɍ��y���\�\�����Ă���B

�@�u�����͈�ՂƂ��̗x��O�������т����ᔻ�������q����́w��狾�x���A�i�����j��Ղ̗x��O�����w���l�x�w�O���x�Ƃ���ƂɁA�����Η������o���A����ɐi��ŁA���������ᔻ�ɑ���O���҂̑Ή��̈�Ƃ��āA�e�a�ɂ��a�]�̏q��������Ă����v�i���㏑�@p.32�j

�@�̐�������̋t���i��������j�ɂ�������炸�A���@�̗x��O���́i���ɑ����j�~�x��̃��[�c�ɂȂ�A�e�a�̘a�]���e�n�́����߂ƌĂ�閯�w�ƌ��т����Ƃ����B�����l����ɁA�u���썑���i���������j�v���疯�O�̏@���ւƁg�����h���������́\�\�P�Ɍ|�\�ʂɉe�����������������łȂ��A��{�i�������Ɓj�ł́\�\���O�̎��������j�̋q�̂����̂ւ̓]�������Ȃ����\�\�Ⴆ�A��̐^�@��k�ɂ�鎩���s�s��̒a����e�n�̈���Ꝅ�ɂ݂���\�\��̓I�Ȗ��O�ɂ��Љ�I�E�����I�Ȏ��H���Y�̂ł͂Ȃ����낤���B

�@���̂悤�ȁi�Ђ낢�Ӗ��ł́j�����n���̕�قƂȂ����̂��A���炾�̊��o�ł͂Ȃ����Ǝ��͎v�������̂����A�{���悩�����悩�ŁA�ق�Ƃ��̂Ƃ���́A���o�����������������o�Ƃ����A��̑��ݍ�p�ɂ����̂��낤�B������ɂ���A��������ߐ��ɂ����āA���{�Ƃ��������̂ɂ͂������ȓ]�@�����Ƃ���\�\�p���_�C���̓]���Ƃ����Ă��悢��������Ȃ��\�\�������l�������悤�Ɂu�����v�u���Ɓv�Ƃ������t�̈Ӗ��i�x�N�g���j�����]���A�Ԗ삪�_�����悤�Ɂu�����v�Ƃ������t�̐g�̐��ɉ��l�̋t�]�����������̂��B

�@�_�̐��I����l�̐��I�ցB����͗m�̓�������Ȃ��̂ł͂Ȃ����B

�@ ��

�@�O�N�قǑO�A�Ƒ��ŃC�^���A�ɗ��s�������Ƃ�����B�o�`�J����K��A�V�X�e�B�[�i��q���ɓ����āA�~�P�����W�F���̕`�����V���ƑΖʂ����B�����́w�n���L�x�����`�[�t�ɕ`���ꂽ�lj�́A�l�ԁi�Ɛ_�j�̖������Ɉ��|����\�\�����~�܂�Ȃ��قǂ̍��G�ɉ����o���ꂽ���́A�e���X�̃x���`�ɂ�����ėz�������тȂ���A�ڂ���Ă��̂������ɂӂ����Ă����B

�@�~�P�����W�F���E�E�E�P�U���I�C�^���A�E���l�T���X�̉�Ɓ������ƁE�E�E���l�T���X���L���X�g���_�w����̐l�Ԃ̉���E�E�E�Ñ�M���V���E���[�}�ւ̉�A�E�E�E���|�����E�E�E�@�����v�ɂ��L���X�g���E�̍����E�E�E�J�g���b�N����̐����ɁA�@�����`���E�E�E���̔��E�E�E�a��i���ꂫ�j�����i�����Ƃ��j�͂Ȃ������̂��E�E�E

�@�������̂悤�Ɏ��⎩�����Ă����̂́A�ȑO�ɓǂ]�_�ƁE�ђB�v�i�͂₵�E�����@1896-1984�N�j�́w�V�������J���x�Ƃ������́i1950�N�ɔ��\�j�̖`���ɁA�~�P�����W�F���̎��̈�߂����p����Ă������炾�B

�@���ɕ�킵���͖��邱�ƁA�X�ɕ�킵���͐ɂȂ邱�ƁA

�@���Q�Ƌ��J�Ƃ̂Â�����́B

�@�����A�������A�ȂׂĊ������A����ɂ��܂��邳���킢�͍��̂��ɂ͂��炶�B

�@����A����h��N�����Ȃ���E�E�E���H���Ȃ�A���Ⴍ���I

�@�\�\�~�P�����W�F���\�\�i�w�ђB�v�Z���N�V�����P�x���}�Ѓ��C�u�����[�@p.178�j

�@���Z�̔��p�̋��ȏ��ɍڂ��Ă�����x�̒m�������������킹�ĂȂ����ɂ́A���̎����������~�P�����W�F���̔w�i�ɉ����������̂��A�ǂ�ȁg�t���h�ɂ������Ă����̂��A������Ȃ��B�����A����́A���╶�������̓]�����ɂ́A���܂��܂Ȓ����������܂����낤�ȁA�Ƃ͑z���ł���B

�@�ђB�v���w�V�������J���x���������̂��A�s���̓��{�̓]�`���ɂ����Ăł������B�т͂��̕��͂̂Ȃ��ŁA�uoccupied ������ Japan �_�c�قNJԂ̔������A�ӂ��������̂͂Ȃ��v�i���㏑�@p.182�j�Ɗ��j�i�����ρj���Ă���B���ɂ�������{�i���������́j�̑މd�i���������j�̌��_�͂����ɂ���\�\���̂��Ƃ͂܂��A�e�����炽�߂ď����������A���Ƃ�����������{�́A���E�́A�O���[�o�����{��`�́A�l�ԂɂƂ��ẮA�]�����ł͂Ȃ����낤���B

| �i2020/03/10�@�L�j |

�i�Z�j�u�O�̐S�A�����Z�v

�@���s�ֈڂ�O�A�R���ɏZ��ł�������́A�Ƃ̑O�ɐ��H�������āA���ĂɂȂ�ƌu���Ƃ�ł����B������ɗ��Ă���́A�u���݂����邱�Ƃ��Ȃ��Ȃ��Ă��܂������B

�@�]�_�Ƃ̏��яG�Y�i���₵�E�Ђł��@1902-1983�N�j�́A�ꂪ��������ɑ̌������g���Ȍo���h���A�w���z�x�Ƒ肵�����͂Ŏ��̂悤�ɋL���Ă���B

�@�u���ɏグ��X�C��炵���̂ɋC�����A�����ɏo�������B���̉Ƃ́A��J�̉��ɂ����āA�Ƃ̑O�̓��ɉ����ď��삪����Ă����B�����[���ł������B����o��ƁA�s��Ɍu����C���ł���̂������B���̕ӂ�ɂ́A���N�u���悭���|����̂����A���̔N�͏��߂Č���u�������B���܂Ō��������Ȃ��l�ȑ�Ԃ�̂��̂ŁA�����Ɍ����Ă����B����������́A���͌u�ɂȂ��Ă���A�Ǝ��͂ӂƎv�����B�i�����j

�@��邢�X�̓��́A�₪�č��ɐ܂��B�Ȃ�p�̎�O�ŁA�u�͌����Ȃ��Ȃ����B�\�\�i�����@���p�Ғ��j�����͂��ƂȂ����ߏ��̌����i���Ȃ�����Ă��Ă���Ԃ����Ȃ߂�ꂽ�A�Ƃ����`�ʂ������\�\���������́A���{����̓��̒����߂��ł��������A���̎��A��̕�����A���킽���������������āA�j�̎q����l�A�����吺�Ŋ����Ȃ���A����ǂ������A���ւ̓����킯�čs�����B����ǂ������āA�d�Ԃ��A�������܂������𗧂ĂāA�E��̓y��̏�𑖂��čs�����B�������ɒB�������A�����グ�Ĕԏ����ɔ����낤�Ƃ��铥�ؔԂƋ킯�ė����q����l�Ƃ��吺�Ō������������Ă����B���ؔԂ͏��Ȃ�����U���Ă����B�q���͌��X�ɁA�{�����A�{�����A�̋ʂ����ōs�����A�ƌ����Ă����B���́A���A�����������̂��A�Ǝv�����B���͉��̋����������Ȃ������v�i�w�l���ɂ��āx�������Ɂ@pp.221-223�j

�@

�@ �w�l���ɂ��āx

�@���т́A����́g�����Ɋ�Â������b�h���Əq�ׂĂ���B�u�Q�ڂ��Ȃ��ł悭�ώ@���Ă����B���b������̎������ɒ������Ă���̂́A�l���̏�Ԃł͂Ȃ����B�����ނ����A�悭�悭�l����Εs�v�c�Ȃ̂ɁA��������ʂɕs�v�c���闝�R�͂Ȃ��ł��낤�v�i���@p.224�j�@�Ƃ��B

�@��

�@�S�͂ǂ��ɂ���H�\�\�Ƃ����̂��A�������N�������Ă����i�����������Ă���j�^�₾�����B�����w��ł��鐮�̂ł́A�u�g�S��@�i�����ɂ�j�A�S�Ƒ͈̂�v�u�̂�ʂ��ĐS�𐮂���v�Ƃ������Ƃ��悭�����B�ł́A���̐S�͉����ɁH

�@����l���킭�A�u���̎q�ǂ��́w�S�͂ǂ��ɂ���x�ƕ����ꂽ��A���Ɏ�����Ă邾�낤�B�̂͂����ł͂Ȃ������B���Ɏ�����ĂĂ����B�����Ɛ̂́A���������̂ł͂Ȃ����B���m���ؕ������悤�Ɂv

�@�O�̐S�́A�ǂꂪ�{���Ȃ̂��낤�B����A�������ƂƂ��ɑJ���i���j�����̂��E�E�E�B����ȋ^��������Ȃ��琮�̂̌m�Â𑱂��Ă��āA���́A�S�͎O����A���̔�d��������Ă����̂ł͂Ȃ����A�Ǝv���悤�ɂȂ����B�ȉ��A���炾�̊��o�̌����瓾�����̂�����_���Â��Ă݂����B

�@

�@��

�@���́i�̓��ϋZ�@�j�ł́A���o�i�m�o�\�܊��ł͂Ȃ��A���Ⓖ���ɗނ�����́j�̑b�i���������j���͂�E�����ɂ����Ă���B�l�Ԃ̑̂����y��ɂ��Ƃ���A���̂���E���������E�������炤�݂������L���ȉ����A�͂�ł���B

�@�m�Âŏ��������炾�̊��o���Ƃ���ǂ��Ă���ƁA�͂炪���߂����i�~�j�ɁA���ꂩ��ӂ���݂����������Ɋ�������悤�ɂȂ����B�����Ȃ�A��Ȃ�n���ł���B

�@���p�̐V�A�����K���n�߂����Ƃ������ā\�\�߂��̎��������ŁA���X�A�ؓ���U��Ă��ǂ����\�\���̂̎Q�l�ɂƁA���͍��C���⒆�����p�̖{���ǂ�ł����B���̒��̈���ɁA�Վ��S�ӌ��i������������j�Ƃ����������p�̒O�c���i����ł��j�Ƃ����b�B�@���Љ��Ă����i�w�������p�ŋ��Ђ̃J���_�v���x�������[�@pp.80-87�j

�@�O�c���\�t�g�{�[���̂悤�ȋ��ƂƂ炦�āA���̉�]������̗̂͂��������C�͂����݂������̂ł���B���́A���ꂾ�A�Ǝv�����B�n�������]���Ă���̂ƃV���N���i�C�Y���āA���o�Ƃ��Ă̂͂���O�㍶�E�ɊԘa�i�܂�j�邱�Ƃɂ���āA���C�����܂��̂ł͂Ȃ����A�ƁB���������̒i�K�ł́A�܂��S�́\�\���͐̋C���i�������j�̐l�ԂȂ̂Ł\�\�͂�ɂ���Ƃ͎v�����A���R�Ƌ����낤�Ɛ������Ă����B

�@���{�����̕��p��|���i�������Ɓj����ɍ��T�Ȃǂł́A����������ۂɂ��邱�Ɓ��V�S�E���S�ɂȂ�A�Ƌ������邾�낤�B���̂ł��A�W���Ƃ͈ӎ��W���ł͂Ȃ��A���o�̏W�����Ƌ��������B���̎��o�����܂�Ă���ƁA���i���o�E���o�E�k�o�E���o�̎l�o�����܂�j���āA�l�p�Ȃ̂��Ȃ��A�Ǝv���Ă����B

�@���E������Ƃ鑋�A�܂��Ƀp�\�R����OS�uwindows�v�A�u�ڂ͐S�̑��v�Ƃ������ł͂Ȃ����B�Ȃ��e���r��X�}�[�g�t�H���̃f�B�X�v���C�́A���Ȃ̂��E�E�E�B����ł��A�����S���Ƃ͂܂��v���Ȃ������B

�@�����������Ă��邤���ɁA���C���̊J�c�E�A�Ő����i�������E����ւ��@1883-1969�N�j���A���C���̐_���i�����j���A�u�O�p�ɓ����āE�ۂ��J�i���j���āE�l�p�ŗ��߂�i���Z���j�v�ƌ���Ă����̂�m�邱�ƂɂȂ�B

�@���̎O�̎菇���A���̖̂��C�i�����ϋZ�@�̎�ԁj�̑��҂Ɏ���ӂ��Z�@�Ɠ����ł͂Ȃ����A�Ǝv�����������B�܂�A�����鏈�Ɏ�����ĂĎO�p�`������i���j���͂�ɂ܂邭�����߁i�j�j���Ō�Ɋ��I����������i�}�j�ł���B����ƁA���ƕ��̒��Ԃɂ��鋹�ɁA�S�͎O�p�̌`�����Ă���̂��낤���E�E�E�B

�@���̂ł́A�����E�����Ƃ��Ɍ܂̒����_��[���i���Ă��j���A���ꂪ���o�T���̎肪����ɂȂ邪�A�����ɂ́A�Ȃ��B�ł͂ǂ̂悤�ɂ�����A�S�����Ɋ�������̂��낤�E�E�E�B

�@�^������������܂܌m�Â𑱂��邤���ɁA�S�����ʂ̂悤�Ɋ�������悤�ɂȂ����B���Ƃ��A�v�w���܁i�I�j�œ{��ɂƂ����ƁA�������g���B�������ނƁA�Q���̂悤�Ȍ����J���B�����̐S�̂���悤���f�����ł���B�������A�Ȃ��Ȃ��A�O�p�̋��ɂ́E�E�E�B

�@����Ȑ܁A�]�ˎ���̐����`���i�����E���ڂ�@1750-1837�N�j�Ƃ����T�m���A�Z�����̑T����������Ă������Ƃ�m��B

�@

�@�������Ă���o�����p�ق̃z�[���y�[�W�ł́A�ȉ��̂悤�ɉ�����Ă���B

�@�u�u���v�u���v�u���v�Ƃ����}�`�݂̂�`�����V���v���Ȑ}�B���[�ɂ́u�}�K�ŏ��T�A�i���{�ŌÂ̑T���j�v�������̐������`�����Ƃ��闎�����L���݂̂ŁA�撆�ɍ�i���߂̎肪����ƂȂ�^�����Ȃ��A�����T��̂Ȃ��ł͍ł�����ȍ�i�Ƃ���܂��B�u���v���ے����閞���̂悤�ɉ~���Ȍ哹�̋��n�Ɏ���C�s�̊K���}�������Ƃ��A���̐��̑��݂��ׂĂ��R�̐}�`�ɑ�\�����A�u��F���v������ʂɋÏk�������Ƃ������A���̉��߂ɂ͏���������܂��B�v�@

�@�^�e�őʖڂȂ烈�R�ɂ��Ă݂ȁB�����a�����W����ςĂ��āA���̓V�[�\�[���v�������B�S�Ƃ́A���̌����̗V��̒����ł������Ă���A�x���̂悤�ȑ��݂ł͂Ȃ����A�ƁB

�@���A���͂��̂悤�ɍl���Ă���B

�@�����̊��i�܁j�i���̓I�ɂ͓��W�o�i�����������j�j�ɂ��邱����i��S�j�́A�ꎚ�ł���킹�u���v�i�������j���S�����Ɍ������ė��B�l�Ԃ���{���ŗ��������Ƃɂ���āu�����v�̊��o�����܂�A�肪���R�ɂȂ�A�]�����B�����B�����E�����̌��݁A�q���r�B�����I�E�{�\�I�ȁu�͂�v����̐ؒf���l�ԓI�Ȏ��R�A�Ƃ��Ă̂��炾���́B�i���P�j

�@����A�����̊��i�܁j�i���̓I�ɂ͕��o�i�ӂ������j�j�ɂ��邱����i���S�j�́A�ꎚ�ł���킹�u���v�i�����j�������ǂ���Z�b�N�X�B�������Ƃ��āA���������\�\���̓����ƂЂƂ��Ȃ݂Ɂ\�\�쓮�i���ǂ��j���錴���́B���̂��̂����A�u�͂�v�̊��o�A�q��r�B��n�Ƃނ��т��������i�������j�������̐�Ε����A�a�Ƃ��Ă̂��炾���a�́B

�@���̂������ɂ��鋹���̊��i�܁j�i���̓I�ɂ͋��o�i���傤�����j�j�ɂ��邱����i���S�j�́A�ꎚ�ł���킹�u��v�i�Ȃ����j�����Ɛ��̊Ԃł���A�Ƃ�Ƃ߂Ȃ��g�킽���h�B�Ȃ��Ȃ̂��B�i���Q�j

�@���ϋZ�@�ł́A���炾�̊��o�Ɂq���r�i��e�j�Ɓq�\�r�i�\�o�j�Ƃ����ΊT�O�����āA�S��i���炾�̓����ς�ځj�ł͗������A�\�𔒁A�Ǝ��o�I�ɂƂ炦��m�Â��s���Ă���B�����w�҂̔�����i���炩��E�������j�ɂ��A�u�i�́j�Â��͍����甒�܂ł̒��Ԃ̈Â������v�i�w���P�x���y��p.55�@���}�Ёj�Ƃ����B

�@������̃V�[�\�[�ł��邪�A�������g���ӂ肩�����Ă��Љ�ۂ����Ă��A�ӂɌX���ΐ��������B���ł������ɂȂ�A�̂��ߖ�������B�A�t�K���푈�œ��{���{���A�����J�̐N�����x�����鐺�����o�������A�y�V�����[����̌́E�����N�i�Ȃ��ނ�E�Ăj���A�u���{�l�͒n���瑫�������Ă��܂����̂ł͂Ȃ����v�ƊS�Q�i��������j�������Ƃ��v���o�����B

�@�܂��A���ɌX���Ή��������B���S�i����������j�E���i�i���Ђ�j�E���O�i�����j�ł���B���l�̌��t�������A�u�������A�������A�I�������v�̐V���R��`�i�ҁj�ł��낤���B

�@���Ɖ��A�q���r�Ɓq�\�r�A��e�ƕ\�o�A���Ȃ��ƕ��̃o�����X���Ƃ邱�ƁB�䂪�g�i�́j�ɂ����ẮA������̊��i�܁j���邱�Ƃɂ���āA��X�̐g�i�a�́j�ɂ����ẮA�l�̊Ԃ��邱�Ƃɂ���āB

�@��

�@�V�[�\�[�͑�n�ɐ�������B���ꂪ�O��ɂȂ�B���Ȃ킿�A���ł����ꂽ�A���t����ꂽ�\�ł���B���̏�ɗ����āA��l����̃o�����X���Ƃ�̂́A����B�������ނ��ăz�C�A�������ނ��ăz�C�A�̐��E�ɂȂ��Ă��܂��B

�@�m�É�ł́A��{���̍����ʂ������Čm�Â��邱�Ƃ�����B�����͔̂�r�I���₷�����A�������̂��������c�J�V�C�B������O��ɂЂ炯�Η����₷�����A���E�ɂЂ炭�Ɓ\�\���̓I�ȍ\����\�\�ӂ���Ă��܂��i���ɓ��ɋC������Ă���l�́j�B

�@���̎��A���w�̈�{�ł��e�ɂ���⏕�҂ɂ��Ă�Ɓi�Ў�ł����݂��Ȃ��Ƃ��j�A���肷��B���A������������B

�@���̎w��{���Ȏ��i�������́j�ł���B�����炳�܂ɂ����ꂩ����A��ڂł킩��B�������A�������Ă���悤�Ɍ����āA���̎��A�N���ɁA�����Ɂ\�\�v�z�A�M����@���̏ꍇ�����肤��\�\��肩�����ĂȂ����B�ӂ���ӂ���Ȃ���A����ł��Ƃ�A���B���̂̒Nj�����l�ԑ��ł���B�i���R�j

�@��

�@��N�A���яG�Y�͊w���B�Ɍ������āA���̂悤�Ɍ�����B

�@�u���N�͎����̐S�̒��ɁA���N�̃C�}�W�l�[�V�����ɂ���ē��{�̗��j�����������ƌĂыN�������Ƃ��ł���B���N�͂�������邱�Ƃ��ł���B�S�̊�ɂ���ĂˁB���{��ɂ́q�S��r�Ƃ����ʔ������t�����邶��Ȃ����B���j�́A���N�̓���ȂŌ�������̂���Ȃ��A�S��Ō����B�����w��������̍\���ȂǁA���ɒ��ۓI�Ȃ��̂ł��B�x���O�\���́A�l�Ԃ͊Ⴊ���邩�猩����̂ł͂Ȃ��A�Ⴊ����ɂ�������炸�����Ă���̂��ƌ����Ă����B�l�̓���́A�l�̐S��̎ז������Ă���B�����āA�S�Ⴊ�D��Ă���l�́A���̗����܂Ō�����B�v�i���яG�Y�w�w���Ƃ̑Θb�x�V���Ё@p.130�j

�@�w���z�x�ŏq�ׂ��Ă���u�s�v�c�v���A��̕��͂́u���j�v���A�u�^���v�Ƃ������t�ɒu�������Ă��悢�̂ł́\�\���i���̂�j��������݂�B

�@���i������j�̑��́A�������ĂȂ����B

�@��i������j�̋��́A�ɂ����ĂȂ����B

�@���i������j�̋ʂ́A���̂��̉́A�����Ԃ��ĂȂ����B

�i���P�j�{�{�����u���@�O�\�܉ӏ��v���A�ꕔ����

�u��@�S���̎�

�@�S�̎��l�́A�߂炸�A���炸�A�����܂��A�����ꂸ�A���i�����j�ɍL�����āA�ӂ̂��T�납�낭�A�S�̂��T�남�����A�S�𐅂ɂ��āA�܂ɂӂ�A���ɉ�����S��B���ɂւ�����̐F����B��H������A��C���݂�B�\�X�ᖡ����ׂ��v�i�w�ܗ֏��x��g���Ɂ@p.144�j

�i���Q�j�{�V�����w�t�ƏC���x���@�O�f

�i���R�j�����V���Q�O�Q�O�N�X���P�U���t�������q�i�C���^�r���[�j�ɘa�P�A��A����ɂȂ�r�̈�t�E�勴�m���i�����͂��E�悤�ւ��j���̌��t���A�ꕔ����

�@�u�]�����C�ɂ��Ă��L�����Ȃ��ȁA�Ƃ��B�w���Ɛ���A��������x�ƌ���ꂽ�Ƃ���ŁA�P��������J�E���g�_�E���̐�ɂ���͎̂��ł��B�Ȃ�Ǝv�������̂��A�]���ł͂Ȃ��w�����Z���x�B�]�ڂ�m�����ǂ��̓����X�^�[�g�Œ��N���邽�тɑ����Ă����B���Ȃ݂ɖ{���A�T�Q�W���ł��B�i�����j

�@�ꂵ�����قǐl�͐������̎w������A���C�Â��Ă����w���@�̌��t�x�����߂�悤�Ɋ����܂��B�ł��ˁA����Ȍ��t�͂Ȃ���ł��B�ǂ������邩�͐l���ꂼ��A�����̗͂ŒT���o�����̂�����B�킪�܂܂Ȃ��肢���ł���Ȃ�A���x�̖{�i�w�������ɘa�P�A�オ�����閽�̎���T�W�x�o�t�Ёj�͓ǂ�Łw����ς莄�ɂ͖��ɗ����Ȃ������x�Ǝ̂ĂĂق����B�����͌X���ƈꏏ�ŁA�����̒��ɂ����ł��v

| �i2020/09/23�@�L�j |

�m�I�ȁA�]��ɒs�I��

�@�ߓ��A���̊O�o���ɂ��邨�q���X�ɗ���ꂽ�B�ޏ��͐珻�Ɏ��̂悤�Ɍ�����Ƃ����B

�@�u�R���i�E�C���X�͑��݂��Ȃ��B����̓h�C�c�̊w�҂��ؖ����Ă���B�}�X�N�͑̂ɂ悭�Ȃ�����A���Ȃ����}�X�N���͂������ق��������B�����������w��łق����v

�@�珻�������ɂ́A�h�C�c�ɗ��w�o��������A�s�c��c���̑I���ɗ����i���I�j�������Ƃ�����A�Љ�I�Ȋ������s���Ă��鏗�����Ƃ����B�����悢�̂Ř_�c���Ă������Ă��܂����甽�_�͂��Ȃ������A�Ɛ珻�͌����Ă����B���Ȃ�A�ǂ��Ή����Ă������낤�E�E�E�B�C�̒Z���]�˂��q�̂��Ƃ�����A�u�Ƃ��ƂƋA���Ă���v�Ɖ����܂��Ă�����������Ȃ��B�@

�@���ۂɖS���Ȃ�ꂽ��������A���X��펖�Ԃɂ����ÊW�҂�E���������茸���ɋꂵ��ł���l�̑��݂ǂ��v���Ă���̂��낤���B�y�V���A���̂��܂��X�ɁA�V����Ƃ킸�������ɗ�����A��N�K���̎�p�������Z�\�܍̊�b�����ҁi�����j�������Ă���A�����ŃN���X�^�[�������Ă��܂�����E�E�E�ȂǂƂ͍l�������Ȃ��A�z���͂��y�Ȃ��̂��낤���B

�@�g���m����`�h�̌����ƂƂ炦����������낤���A���ɂ́A�m�I�ł��邱�Ǝ��̂��͂��ł���댯���A�ߏ�Ȓm���i���ł������I�j�������炷�a�i��܂��j���̂��́\�\���̓I�ɂ����Ɓg�C���ӂ�Ă���h�\�\�Ɏv�����B�u�m�ɌX���Ζ����y����v�B

�@

�@�@�@ �g������̃V�[�\�[�h

�@�t�́g�A�x�m�}�X�N�h�����č��ugo to �L�����y�[���v�Ƃ����A��������ׁ[�������������t�ɂ�閳�ז���́A�Ӑ}�I�ɍs���Ă���̂ł͂Ȃ����\�\�ނ���o�J�Ȑl�Ԃ�������ł͂���܂��A�m�I�Ɂg�D�G�ȁh�G���[�g���o�b�N�I�t�B�X�ŗ�O�Ɍv�Z���Ă���ɈႢ�Ȃ��\�\�Ǝ��͋^���Ă������A�o�σA�i���X�g�E�X�i��Y�i����Ȃ��E�����낤�j���̖����V���Ɍf�ڂ��ꂽ�_�l�q���{�͐��Z��`�ɑ������̂ł͂Ȃ����r�i2020/09/17�t���j��ǂ�ŁA�D�ɗ������i�������ꕔ�����j�B

�@�u�Ȃ��A���{�Ɠ����s�́A�����g�傪�����܂��Ȃ��ł̎��l�ɘa�Ƃ����댯�ȑI���������̂��B���́A���{���u���Z��`�v�ɑ���n�߂��̂ł͂Ȃ����ƍl���Ă���B

�@���Z��`�Ƃ����̂́A�V�����o�ύ\�����������邽�߂ɂ́A����x��ɂȂ������̂�j�āA�����𐬒��͂̂���Ƃ���ɏW�����悤�Ƃ����v�z���B��\�I�Ȃ��̂́A1930�N��ɃV�����y�[�^�[���������u�n���I�j��v�̗��_���B���{��`�o�ς����W���Ă������߂ɂ́A�s�v�ɂȂ�����Ƃ��̂āA�����͂̂����ƂɎ��{��l�ނ𓊓����ׂ����Ƃ����̂��B

�@����̃R���i��ŁA���r�m���́A�u�n���}�[�E�A���h�E�_���X�v�Ƃ������t���g���n�߂��B�����Ґ��������Ă����A�K���Ƃ����n���}�[��U�艺�낷�B�����āA�����҂������Ă�����A�K�����ɂ߂Čo�ϊ�����������������B������J��Ԃ��Ƃ����̂��B

�@���̂��Ƃ́A���ꂢ�Ȍ��t�Ō����u�R���i�Ƃ̋����v�����A���̎��Ԃ̓Y���Y���ƃR���i���l�̌o�ς𑱂���Ƃ������Ƃ��B�����Ȃ�Ɖ����N����̂��B

�@�܂��]���ɂȂ�̂́A�̗͂ɗ���Ƃ��B���łɂ��킶��Ɠ|�Y�E�p�Ƃ������n�߂Ă���B�N���z�����Ȃ����낤�Ƃ����|�Y�\���R�́A���|�I�ɑ����B����������Ƃ��~���̂ł͂Ȃ��A�ނ炪�����Ă����}�[�P�b�g��l�ނ𖾂��n���Ɛ��{�͍l���Ă���̂ł͂Ȃ����B

�@���̋]���҂́A�J���҂��B�R���i�o�ς������A�ٗp��͊m���Ɉ�������B���ɁA��N12����1.57�{�������L�����l�{���́A���N7���ɂ�1.08�{��1�{���ꐡ�O�܂ʼn������Ă���B�ٗp�����������A��Ƃ̗̍p�����͗e�ՂɂȂ�A���������Ől���ق���悤�ɂȂ�B������Ƃ̌o�c�҂ɂƂ��ẮA�ō��̊��������炳���̂��B

�@�����đ�O�̋]���҂́A����҂��B�R���i�����₵�Ȃ��ƁA����҂̖����m���ɒD���Ă����B�����J���Ȃ́u�V�^�R���i�E�C���X�����ǂ̍������������v�i7��15�����݁j�ɂ��ƁA�V�^�R���i�Ɋ��������ꍇ�̎��S���́A�S�̂ł�4.4�������A20��ȉ���0.0���A30���0.1���A40���0.4���A50���1.0���A60���4.7���A70���14.2���A������80��ȏ��28.3�����B

�@�V�^�R���i�E�C���X�����ǂɏ悶�����Z��`�Ƃ����u�\�����v�v��́A���{�o�ς����ꂩ��ς��邾�낤�B���́A���ꂪ�{���ɓ��{�l�ɍK���������炷�̂��Ƃ������Ƃ��v

�@�g�����̖��ƕ�炵�����h�Ƃ����̂͋�O���i����˂�Ԃj�ŁA�݂��ӂ����Ȃ��V���R��`�I�A���{��`�̉�����ł���B

�@����ł͎����������i���݂����j�́A���̊�@�ɂǂ��Ղ��悢�̂��낤�B�����M�����悹�銴���ǂ̐���E�_�ˑ�w�̊�c�����Y�i���킽�E���낤�j�����́A�u�����ōl���Ĕ��f����v���Ƃ̑��������Ă���i�ȉ��A�wBESTT!MES�x�̃z�[���y�[�W2020/10/22�t���C���^�r���[�L���q�Ȃ��A���{�l�̑����͎����Ŕ��f���邱�Ƃ������̂��r���ꕔ���p�j

�@�u�u���������f����v�ɂ́A�����A���S���Y���Ƃ��Č��J�Ȃ̊�ɏ]���܂��傤�Ƃ������Ƃł̓_���ŁA�����œ����g���čl���Ȃ��Ⴂ���Ȃ��킯�ł��B

�@�i�Ⴆ�j�u���C�u�n�E�X����A���Ă��āA�M��37�x4�����Ă��Ƃ́A���͒����ĂȂ����ǁA�قڐ�����ˁv�ƍl����B�����́A���ꂼ��̕ی����A�a�@���u���J�Ȃ̊���̂܂܂ł̓_���ȂƂ��낾���v�ƐS����ׂ��A���f�̂��ǂ���ł��B

�@�ł��A���ꂪ�ł��Ȃ���ł���B�Ȃ��Ȃ���{�l�̑����͎����Ŕ��f���邱�Ƃ���������B�i�����j

�@��X�����ǂ̃v���́u�a�C�̌��ǂ������Ă̓_�����v��S���ɂ��Ă��܂��B��X�͏�ɁA�a�C�̑O�ɂ��Ȃ��Ƃ����Ȃ��B����ł��āA�u���������ӂ��Ɋg�����Ă��邾�낤�ȁv�Ƃ����\�������āA�O�����ĕa�C�̊g����s�V�b�Ǝ~�߂�B���ꂪ�����Ǘ\�h�̓S���ł��B

�@�a�C�����b�Ɗg�����Ă���A�u�a�C�͂ǂ��������A�a�C�͂ǂ����v���Ēǂ�������̂́A���肭���Ȉ�҂���邱�Ƃł��B�i�����j

�@���{�ł͐̂���A�ォ��̃t�@�b�N�X�ɏ]���K���������Ă��āA�u����̂��B���ɂ͕��]�v�Ƃ����z�ꍪ�������ݕt���Ă�B�����ċt�ɁA�����Ƃ����Ƃ��́u���͌��J�Ȃ̌������Ƃ��܂�����v�ƌ����Ă���ɐӔC���ۓ������閳�ӔC�̎���������Ă���B������A���f���ł��Ȃ��B�i�����j

�@�uPCR���ǂ�ǂ���v�ł͂Ȃ����A���邢�́u�Ӗ����Ȃ�������ȁv�ł��Ȃ��B�u���̐l�̓R���i�Ɋ������Ă��郊�X�N���\���ɂ���v�A���邢�́u�����ŃA�E�g�u���C�N�̉\�����������������v�B�������������f���A�ی������邢�͈�Ë@�ւ����̏ꂻ�̏�ł�������ł��Ă��āA�K�v�Ȑl�ɂ͕K�v�Ȍ������ł��Ă��āA�A�E�g�u���C�N�̉\�����������Ă��Ȃ����B������������ŁA���������̕��j�𐳂����b�������郊�X�N�R�~���j�P�[�V��������Ȃ�ł��v

�@�����āA���N�z�[�����X�̎x�������ɂ���������Ă����q�t��NPO�@�l�����i�ق��ڂ��j�̗������E���c�m�u�i�������E�Ƃ����j����\�\�������h������̈�l�\�\�́A�A�C���Ɍf����ꂽ�u�����E�����E�����v�_��ᔻ���A�l�X�̋����͂Ɋ�]�̌����݂Ă��܂��i�ȉ��A�����V��2020/11/17�t���C���^�r���[�L���q�u�����v�̑O�Ƀ{���{���ɂȂ�@�����Ҏx���̌��ꂪ�����鐛�ւ̈�a���r���ꕔ���p�j�B

�@�\�\���̌�����u�����E�����E�����v�Ƃ������t���āA���ɓ˂������ꂽ�C�����܂����B

�@���̍ő�̉߂��́A�u������v�Ƃ������Ƃɏ���Ə��Ԃ��������_�ł��B���̌����Ă���̂́u�����v���u�����v���u�����v�̏��ł��B

�@����u�_������_�v�B�u�܂��͎����łȂ�Ƃ����Ă��������A����Łw�����x�̃_����������A���́w�����x�̃_���A���Ȃ킿���͂Ŏx���܂��B�w�����x�̃_���������Ȃ�A�Ō�́w�����x�i���j�̃_���������܂��傤�v�ƁB

�@�ꌩ�͒ʂ��Ă���悤�Ɍ����܂����A�����Ҏx���̌��ꂩ�猩��Ί���̋�_�ł��B

�@�\�\�ǂ��������Ƃł����B

�@�u�����v�Ɏx���Ă��炤�O�ɁA�u�����v���u����v���{���{���ɏ����Ă��܂�����ł��B�Ⴆ�A�����ɍ����Ă���l�������Ƃ���B���̎���A�n��Z���ł�����݂����A�Ƃ͂Ȃ�܂���B���������I�Ȏx�����x���������肵�Ă���A���͂̐l�X���u���̐��x���g���Ƃ�����v�Ɓu�����v�ɂȂ��邱�Ƃ��ł���B�u�����v���������肵�Ă���A���͂��ւ��₷������A�����Ă���l����l�ɂ����Ȃ��ōςނ̂ł��B

�@�t�ɁA�܂��͎����łȂ�Ƃ�����A�_���Ȃ�Ƒ���n��Ŏx����E�E�E�Ɓu�����v����ɂ���ƁA�����Ă���l��n�悪���Ă��܂��A��x�Ɨ����オ��Ȃ��قǏ����Ă��܂��B���ǁA�u�����v�ŏ����鎞�ɂ́A���Ԃ��������悯���ɂ�����B

�@�u�����v�͑厖�ł��B�������A�u�����v���o���ɂ��݂���قǁA�u�����v�̐��藧���Ȃ��Љ�ƂȂ��Ă��܂��܂��B�i�����j

�@���͎������̓R���i�ЂŁA���߂ăN���E�h�t�@���f�B���O����悵�܂����B�����̐l���Z�܂����Ȃ����A���[�}���E�V���b�N�̎�����ςȎ��Ԃ��N����ƍl���A�S���ŏZ��̊m�ۂ̂��߂ɕK�v�Ȕ�p���Z�o���A�ڕW���z��1���~�ɐݒ肵�܂����B

�@����̓N���E�h�t�@���f�B���O�̐��E�ł͑O�㖢���������悤�ł��B100�l��100�l���u�B���͖������v�ƌ����܂����B�������A�B���ł����B�R���i�Ђ��w�i�ɂ������Ǝv���܂��B

�@�\�\�R���i�Ђ��H

�@�W�܂���1��1500���~���悭����ƁA98���܂ł�3���~�ȉ��̊�t�ł����B��t�ɎQ�������l�̐���1���l���Ă��܂����B�܂�A�����t�����S�ł͂Ȃ��A��ϑ����̐l���Q�������������B

�@�R�����g�������ċ����܂����B�u���͎������Ƃ��܂������A�����Ƃ������ɂȂ�Ƃ������Ă�����Љ�ɂ������̂ŎQ�����܂��v�Ƃ����R�����g������܂����B

�@�R���i�ЂŁu���������v�������i�܂�j��������ŁA�݂�Ȃŏ�������Ȃ��Ɛ蔲�����Ȃ��A�Ƃ������A���Ȏv�������L����Ă����̂��Ǝv���܂��B

�@�u���������v�Ƌ����ƁB�R���i�ЂŁA�l�X�͂��̗����̊Ԃŗh��Ă���悤�Ɏv���܂��B�i�����j

�@���́u�����v�̖{���́u�����v�ł͂Ȃ��u�����v���ƍl���Ă��܂��B

�@�u�����v�Ƃ́A�����̂��Ƃ͎����Ō��߂���A�����������炵��������A�Ƃ������Ƃł��B���@13���́����ׂč����́A�l�Ƃ��đ��d����遄�Ƃ����v�z�ł��B

�@�Ƃ��낪�A���̎Љ�́u�l�v���܂��܂����d����Ȃ��Ȃ��Ă���B�����������炵���������Ȃ��B�������A�����}�̌��@�����Ăł́A���S�č����́A�l�Ƃ��đ��d����遄�ƁA�킴�킴�u�l�v���u�l�v�ƌ��������Ă���B

�@�{���A�l���l�Ƃ��đ�ɂ���邱�Ƃ������A��l��l�́u�����v�ɂȂ����Ă����Ǝ��͎v���܂��B

�@�����u�����v�Ƃ����Ӗ������Łu�����͑���B�������ɂł���Љ��S�͂ō��܂��v�ƌ����Ă��ꂽ�̂�������A���͂ނ���A�����������Ď^�������ł��傤�ˁB

�@�\�\���c����́A���ɂǂ�ȃ��b�Z�[�W���o���Ăق��������ł����B

�@���́u�����������v���Ƃ����܂��B�n�Ղ��J�o�����Ŕ��Ȃ����k�n���̎�҂��ɏ��l�߂�܂ŁA�����ƒN��葽���̐l�X�Ɏx���Ă�����Ă����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B����������̌��t�Ō���Ăق��������B�u���͎��͂ɏ������A�����܂ŗ��܂����B�����炱���A���̍������������鍑�ɂ������v�ƂȂ������Ȃ��̂ł��傤�B

�@�����������̗���Ȃ�A�ނ���A�����Ăт��������Ǝv���܂��B

�@�u�Љ�݂̂�Ȃł��Ȃ��������邩��A��ɐS�z���Ȃ��ł��������B�v�����܂��Ď�����I�Ԃ悤�Ȃ��Ƃ͂��Ȃ��ł��������B���̍��A���␢�E������������˂A�R���i�Ђ͏���܂���B�K�������܂�����v �v

�@�}�X�N���Θ_�҂̒��ɂ́A���i������j�̌�m�i������j�̂悤�ȁA�u�݂Ȃ���ɂ��́A�K�[�X�[�ł��v�i�ƁA12/11�̃j�R�j�R�������ō����Ƀ��b�Z�[�W?!�����j�Ɓ\�\�����I�ɂ́\�\�ɂ̗���̐l������Ǝv�����A���ʓI�ɁA�ނ炪��}�i���Ɓj���鐴�Z��`�ɗ^�i���݁j���Ă���̂ł͂Ȃ����A�Ǝ��́\�\������̒ꂩ��\�\��肽���B

�@��

���R�@���i���˂�ق��Ɂj

�@���͖����A�߂��̖k��V���{�܂ŎU�������˂ĎQ�q�ɍs���Ă��邪�A�ߓ��A�A�蓹�Ɋ����@�i���N�܂ŁA�m�É�ʼn������肵�Ă��������@�̎��@�j�̑O��ʂ肩��������A���̂悤�ȕW�ꂪ�n������Ă������B

�@�u�{�i�قǂ��j���ďV�i�ނ��j�������߂��A�ĉ���Y�ꂸ�v

�@�����A�������t���ȂƎv���ĉ��x�����������݁A�ƂɋA���Ă���m�[�g�ɏ����Ƃ߂Ă������B

�@������A�܂������̑O��ʂ����Ƃ��ɂ悭�݂�ƁA�����L�������������Ă������ƂɋC�Â����ꂽ�B�㔼�ł͂Ȃ��A�O���́u���߂��v�́A�u��킸�v�Ə�����Ă����̂��B

�@�Ȃ��A�܂������Ċo���Ă��܂����̂��낤�E�E�E�������l���Â��āA���͐S�̂Ȃ��郏�U�ł͂Ȃ����A�Ǝv���Ă����B

�@�S�ɂ͎O����B���̉��i������j�A�ꎚ�ł���킹�u�m�v�A���̏��i������j�A�������u�S�v�i���`�̂�����j�A�����ĕ��̐��i������j�A�u���v�ł���B

�@���߂�S�́Agive and take �A���̂悤�ɏ��������Ă���A���i�Ƌ��K�̂��Ƃ�����q����Ƃ̊Ԃł��Ă���B�����ċ��������炤�̂������ł���B���̐��̏K�킵�ƌ����Ă��悢���낤�B

�@����ł͊肤�S�Ƃ́\�\�e���q�̂����₩�Ȑ������肢�A�q�͐e���������ł����������Ă���邱�Ƃ��肤�A�l�ԓI�ȐS��ƌ�����B

�@���߂��肢�����Ȃ��A���ŎA�E�œn���A�E�ŎA���œn���A���ꂱ�����R�Ȃӂ�܂��i�����j�ł͂Ȃ����낤���Bnature�̖|���́u������v�ł͂Ȃ��A�u���˂�v�A�����@�̊J�c�E�����i�ǂ�����j���������u���Ǒō�(������) �v�A���邢�͏�y�^�@�̋��c�E�e�a�i������j���@�����u���R�@���i���˂�ق��Ɂj�v�̋��n�ɁA�Ȃ���̂ł͂Ȃ����E�E�E�B

�@���t�́i�������t�ł��b�����t�ł��j�u�[�������̂��Ƃ��A�䂪�g�ɕԂ��Ă���\�\�����łȂ���A�͂������Ȃ����낤�B���߂�E�肤�E���߂��肢�����Ȃ��E�E�E�R�̖ؗ��i�����܁j�̂悤�Ɍ��t�͎��̂��炾�̒��Ŕ������A�����ɂЂ����āA���͍l���Ă݂��B

�@��N�قǑO����A�X�̂܂��Łu�����R�ɂ������A�艺�����R�[�i�[�v�Ƃ����̂�݂��Ă����B�䂪�Ƃł����g��Ȃ��Ȃ������₨�q�������Ă��Ă��ꂽ�s�p�i�i���T�C�N���i�j����ׂāA���R�Ɏ����A���Ă��炨���A�Ƃ�����|���B

�@�n�߂������A�W�q�̈ꏕ�ɂȂ�A�Ƃ����C�����́A�m���ɂ������B�����A�����Ă����Ȃ��ŁA�����Ă��Ă����q�w�i���X�̌ڋq�����������߂�j�Ǝ����Ă䂭�q�w�i�Ƃ̑O��ʂ肩���邱�̂�����̐l�����j���Ⴄ�A�Ƃ���������m�炳�ꂽ�B

�@���̊w��́A�Ꮚ���w�������B�q�ǂ������w�Z�ɒʂ��Ă�������A�Z���搶����u�S���̉ƒ낪�C�w�������Ă���v�i�䂪�Ƃ����̈ꌬ�������j�ƕ��������Ƃ�����B���H���Ԃ́A�����������߂āA���H�������ɂȂ邻�����B

�@�s�p�i�������A��l�����́A�X�Ŕ������͂��Ȃ��A�ƕ������Ă���́A���߂�S�͂Ȃ��Ȃ����B���A����ł��\�\�䂪�ƂŎg�킹�Ă�����Ă��镨�����X�����ď������Ă��邯��ǂ��\�\�u�ꌾ�����Ăق����v�Ƃ����C�����i�肤�S�j�́A�c�����i��������j�B

�@�Ƃ����̂��A�Ǘ��ɂ���Ȃ�Ɏ�Ԃ������Ă��邩��ł���B�N�������Ă����Ȃ��Ò���ÌC�i�V�������l�߂Ă������̂œ��t���݂�ƁA2003�N�̋��s�V���������j�A�s���}���ق̔p���{��ق��Ēu���Ă䂭�l������B�d�����Ȃ�����A������ŏ�������B�g�����̃S�~�̂ď�h�Ɗ��Ⴂ���Ă���l�ɂ́\�\�{�l�́u�P�Ӂv�̂��肾�낤���\�\�u������̑O�ł��ꂽ��ǂ��ł����v�Ƃ������t���A�܂ŏo�������Ă���B����A���F�������Ɨ��G�Ȃ܂܂ɂ��Ă�����A���ɂ̓K���X�̊�𗎂Ƃ��Ċ����Ă��̂܂ܗ����������l������B

�@�u���������Ă����܂��v�ƌ����Ă���l�́A�ق�Ƃ��ɂ܂�ȃP�[�X���B�X���Ȃ�Ƃ������A�X�������Ă��鎞�́A����������ꌾ�A��������̂����E�E�E�B

�@���̂悤�ɃO�`��̂́\�\���҂Ɍ���Ȃ��Ƃ��A���ꂱ���S�Ŏv���Ă��܂��̂́\�\���̖��n���̂����A�����Ď��ȕٌ삷��A�u�s���s��v�Ƃ́A�����}�l�ɂ́g���B�ł��Ȃ����n�h�ł͂Ȃ����낤���B�Ȃ��Ȃ�A���̓����Ƃ͈قȂ�A�l�Ԃ́A�E�F�肹���ɂ͂����Ȃ��i�Љ�I�j���݂��Ǝv������ł���B

�@����ł����߂��E��킸�Ɍ������āA�C�s�E�m�Â��Ƃ����Đ��i���悤�Ƃ���̂́A�u�m�v�ɌX��������̂��\�\���Ɍ���l�́\�\���̗\�h��Ƃ��Ăӂ������߂̒m�b�ł͂Ȃ����A�Ǝ��ɂ͎v����B

�@�������A���̐��Ɋ����ȃ��N�`���ȂǁA���݂��Ȃ����낤���B

�@ ��

�p�X�͌��։�

�@����A���{�莛�ŊJ���ꂽ���j�u����ɍs���Ă����B�u�t�́A�����O�r�[���{��\�Ő_�ːe�a���q��w�����̕������i�Ђ炨�E�悵�j���B�^�C�g���́A�q���O�r�[��ʂ��čl����u���t�ƕ��a�v�r�B

�@���͏��߂Ēm�����̂����A���O�r�[�̃��[�c�̓C���O�����h�̃R�~���j�e�B�[�̂��Ղ�ŁA���̌�T�b�J�[�ƃ��O�r�[�ɕ�����A�ߑ�ɂȂ��ăp�u���b�N�X�N�[���̐��k�B�̎�Ő����i�X�|�[�c���j���ꂽ�������B

�@�������������ɂ́A�l�Ԃ͍����I�ɖ\�͐����߂Ă���A�����N�Ɉ�x����x�̍Ղ�Ŕ��U�����A�������I��������Ƃ́u�m�[�T�C�h�v�̐��_�Ō�����������A����ɒ��ւ��Ĉ��H�����ɂ���i�u�A�t�^�[�}�b�`�t�@���N�V�����v�Ƃ��A�������ɂ����̌o�����������j�Ƃ����B

�@���͒����Ȃ���A���O�r�[�́\�\�Ⴆ�A�T�b�J�[��A�����J���t�b�g�{�[���ƈ���ā\�\�p�X�����ɉi�O�ɑ���Ɣ����ɂȂ�j�̂��A�n�拤���̗̂Z�a�Ƒ�����}��Ƃ����A���������̒a�����_���Ђ����ł���̂ł͂Ȃ����A�Ǝv�����B

�@���ցE�E�E���ցA���邢�͎������x�ꂽ�҂����ցB

�@�ł́A���́A�ǂ����������Ƃ�A�ǂ�ȃp�X���A�N�ɁA�n�����Ƃ���̂��E�E�E�B

�@��

�_�ЂłȂ������i������Łj���x���̂��H

�@

�@���͖����A�k��V���{�̋����ɂ����א_�Ђ̑O�Ŏ�����킹�Ă��邪�A����Ƃ��A�ӂƁA�Ȃ�������x���̂��낤���A�Ƃ����^�₪�����B�ǂ����Ĉ�x�ł��O�x�ł��Ȃ��i�܂����ł��Ȃ��̂ł��Ȃ��j�A���Ȃ̂��B

�@�u�݂�Ȃ��������Ă��邩��A�Ȃ�ƂȂ��v�H�u��������̂���@���ƁA������Ă�������v�H

�@�ǂ�Ȏ��ɂ��\�\�ɒ[�߂��邩������Ȃ����A�����A���Ȃ킿���t��ߐH�Z�̂���悤��ЂƂɑ��ā\�\���炾�̊��o�̍��������߂�̂��A���́i���ϋZ�@�j�̗���ł���B�ł́A��x�̔���̂���Ă����鏊���i�䂦��j�Ƃ́H

�@�������x�̌^�ɁA�u�q�ݎ�v�Ɓu����v�Ƃ����̂�����̂��A�{�Œm�����B�O�҂́A�g�O�Ȃ��F���h�ւ̔q�݁A��҂́g���Ȃ鏬�F���h�ւ̔q�݂ł���Ƃ����B���͂��̕��͂��q���g�ɂȂ��āA���̂悤�ɍl�����B

�@��F����_�i�~�~���̋��c�Ƃ��A�~�~�@�̏@�c�ł͂Ȃ��A�l�Ԃ��������������Ȃ鑶�݁j�ƂƂ炦���Ƃ��ɁA���聨�q�ݎ�Ƃ�����A�̏���́A�_�Ƃ̉����������Ă���̂ł͂Ȃ����B�@

�@���Ȃ킿�A�܂��_�̊肢�i�L���X�g���I�ɂ����Ɓu�����i���傤�߂��j�v�j���\�\�u�����������܂�������i�������j�Ɏ����x���\�\�����āA���ɂ��������Đg��_�ɕ�����i�������A�u�g���v�j���ӕ\���Ƃ��āA�ēx�A�����łA�̂ł͂Ȃ����낤���B

�@�����ő�Ȃ̂́A��̔���̊ԂɁA���i�܁j�������Ƃł͂Ȃ����Ǝv���B�Ȃ��Ȃ�A�_�̖��͒��ۓI�ł���A�����ɂ͑����ł��Ȃ��\�\�䂪�g�ɂЂ��悹�ďȎ@���A��̓I�ɉ\�Ȃ��ƁA�`�������W�ł��邱�Ƃ����A�_�ɂ͕ԓ��ł��Ȃ�����ł���B

�@�Ⴆ�A�u�אl�������v�Ƃ��������������Ƃ��A���Ȃ��͗Ƃ́A�����烍�b�N���y��剹���ŗ����A�S�~�o�����[�������Ȃ��A�����́g���܂��������h���A�������ň����܂����B���͔�����`�҂ł͂Ȃ��̂ŁA�ł��܂���B�ł��A�����ЂƂA�u���͂悤�������܂��v�̐������ł��A�ł���̂ł́E�E�E�ƁA��������킹��

�B

�@�m�É�ł��s���Ă��锐��ƋF��́A���̂Ƃ���B

�@�ڂ���ė�����������������A�u���i������j�̑��͂������ĂȂ����v�ƔO���āu�͂�Ђ��܂ցv�Əj���i�̂�Ɓj���ƂȂ��A�u��i������j�̋��͂ɂ����ĂȂ����v�ƔO���āu����߂��܂ցv�ƂƂȂ��A�u���i������j�̋ʂ́A���̂��̉́A�����Ԃ��ĂȂ����v�ƔO���āu������Ђ��܂ցv�ƂƂȂ���B

�@���̑O�܂Ŏ�����낵�č������A������҂B�_�̐�������������A����B���⎩���̊��i�܁j�B�g�����o������A����B�����ɂ����Ȃ���A�g����_�ɂ��������B

�@�����A�������A����A�O�ցB�@

| �i2020/12/23�@�L�j |

��肦�ʂ���

�@�_�ސ쌧���̋����C���킫�ɁA�������ȑ���B����Ƃ��ĂׂȂ��悤�ȍa�ŁA���݂��|�C�X�e���ꂻ���ȏꏊ���B�������A�����炳���̂ڂ邱�ƕ�������̐̂ɁA��l�̑m���ʂ肩�������B�ނ͊����ɂ����āA�̂����A�r�i��j�ށB

�@�u�H���̂ւ܂��肯�铹�ɂāv�̎��i���Ƃj�����ɑ����āA

�@�S�Ȃ��g�ɂ����͂�͒m��ꂯ�莰�����V�̏H�̗[�����i�w�R�ƏW�x��g���Ɂ@p.67�j

�@

�@�㑺�~�V�i�����ނ�E�����j�w���x

�@���̑m�ʼn̐l�E���s�i�������傤�@1118-1190�N�j�́A���Ɋ��������̂��낤�B�������ĕ\���̗~�������܂ꂽ�̂��낤���B

�@���̘a�̂̉��̋�́A��i��`�ʂ��Ă���B���i�����j�����u���v�́A�u�����s�����Ă���v�Ɓu��ї��v�̓�l�ɉ��߂���邪�A���͗]�C�Ƃ������i�܁j�������҂��Ƃ肽���B�ł͏�̋�́H

�@�܂��A�u�S�Ȃ��g�v��������Ȃ��B�g�����炾�Ƃ���ƁA�S�������l�ԂȂǑ��݂���̂��낤���B���ɁA�u���͂�v�Ƃ́A��������Ƃ����̂��H�@�����āA���̉̂́u�m��v�́A�m�I�F�Ƃ��������\�\���Ƃ�萼�s�́A�u���͂�v�Ƃ����P���m���Ƃ��Ď����Ă������낤����\�\�u������v�Ƃ������t���ӂ��킵���悤�Ɏv���邪�E�E�E�B

�@���̉̂��ǂ���m���āA�ނ̒n���K��Ă݂Ă���A�ʂ����ĉ��N���o�������B�����w�҂̕�����ǂ݂������ė�����[�߂��킯�ł͂Ȃ��A���̂��\�N�w��ł��Ď����Ȃ�ɂ����ł́A�Ǝv���悤�ɂȂ��������ł��邩��A���ƂΗV�тɉ߂��Ȃ��Ƃ����Ό��t�����т����A���͎��̂悤�ɉ��߂��Ă���B

�@�܂��A�g�̂̑������i�g�̊ρ{�g�̊��j���A�������߁i���j��l�Ƃ́A�Ⴄ�A�Ƃ������ƁB�g�����̂ł͂Ȃ��̂��B���₱�̌������͓K�ł͂Ȃ��B�g�Ƃ́A�\�w�ɓ��̂��A�[�w�ɂ��炾�̊��o�i�C�j���A�����I���Љ�I�ȑ��݂̈��i���j���Ȃ̂��B�����āA�u�S�v�ȏ�Ɂu�C�v���܂ތ��E�\���\�\�Ⴆ�A�u�C�������悢�v�u�����C�ł����vetc.�\�\������I�ɗp�����Ă���悤�ɁA���̂����C���ł͂Ȃ��A�C����^�����]�Ƃ��鑨�������A��O��ɂȂ�i���ꂪ�A��Ōm�Â��Ă�����ϋZ�@�̊́i�L���j�ł�����j�B

�@���̂悤�ɍl����ƁA�S�͔]���_�o�ɐ�����h���E�����̍�p�ł͂Ȃ��B����A���̌��������K�ł͂Ȃ����낤�B�O�̐S�A���̉��E���̏�E���̐��̂����A���s���u�����v�Ƃ����̂́A�ӎ���L���ɏے�����镪�ʂ̉��ł͂Ȃ��������낤���B

�@�ł́A�ǂ̐S���m�邩�Ƃ����A���̋��`�̐S����ł���A���́q�\�r�i���ϋZ�@�ł͔��^�L�F�Ɗς�A��̐��̌���j�ƕ��́q���r�i�������A���^���F�Ɗς�A�q�̐��̌���j�̊��i�������j�ŏ�ɂ�ꂤ�����Ă���A���߂��i�͔��ƍ��̒��ԐF�j�킽�������̐S�ł���B��́A�������琶�܂��B

�@���Ɂu���͂�v�ł��邪�A���́\�\���̍������Ȃ��\�\�u���̂̂����v�Ƃ́A�u�����v�ł͂Ȃ����ƍl����悤�ɂȂ����B�u���v�Ƃ��������ׂĂ݂�ƁA�u���{���v�̑��Ɂu�ʁ{���v�����`�Ƃ�����߂�����悤���B�ʂ�������E�E�E���ϋZ�@�ł́A�͂���ʂƂƂ炦�A�ނ˂̏�i������j�̋��i�����j�����߂A�ʂ������A���̊Ԙa��i��]�j�ɂ���āA���C�͂��Ƃ��l�X�Ȋ��o�����܂��A�Ƒ����Čm�Â��Ă���B�ł́A�����������̂��H

�@�u��肦�ʂ��̂̑O�ł́A���ق��Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�ƃh�C�c�̓N�w�ҁE�E�B�g�Q���V���^�C���i1889-1951�N�j�͋L�����������B���s�������\���Ă��Ȃ��B���قƂ́A���ԁ���Ԃ̊��i�܁j�ł���B���́i�ҁE���E��j�Ƃ����`������́[���Â�����i���Â������j���́A�n�ɑ���}���Ƃ����Ă����A�������́q���E�r��F���ł��Ȃ����A���́i���́j���g���z���������A�`�Ȃ����́[���Â����ʂ��́A�}�ɑ���n�́A���t�i���̒[�E�t�@���P�j�ł͕\�����Ȃ��E�E�E�ł��邩�炱���A�g�����h��g�������āi�g�ɟ��݂āj�m�邵���Ȃ��̂ł͂Ȃ����낤���B�m�Ƃ́A�{�����̂悤�Ȑg�̐����Ƃ��Ȃ����c�݂ł���Ǝv���B

�@�������A�c�O�Ȃ���A���i�܁j���^�ɂȂ�\�\�F���i���傤�����j�E�[���E�o���Ƃ�������\�\�m�o�i���̂̊��o�ł͂Ȃ��A���炾�̊��o�Ƃ��Ắj�́A�i�����Ȃ��B�������́A�������Ƃ��Đ����邩����A���o�[�F���ɂ�鉯�̕��ʁi���ʁj���A�~�߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�ł́A�ǂ�����悢�B

�@���悤�����A�w�ʎ�S�o�i�͂�ɂႵ�傤�j�x�̐����u�F������A���F�v�i���������������A���������������j�Ƃ́A�g���̌�h�̐S�̂���悤���������߂��������̂悤�Ɏv����B

�@�܂�A�u���i���̂�j�����̂ꂪ�v�̓��̉��ƁA�g���̂����Ȃ����Ă���h���̐��̊ԂŁA�������������V�[�\�[�������ł�����X�̎������ɁA���a��@�i���Ɓj�����Ƃ��ẮA���o�ł���B

�@

�@ �@�@�g������̃V�[�\�[�h

�@�q�ǂ��̍��A�����ŗF�����ƃV�[�\�[�������ŗV��ł����B�����悭�n�ʂ������āA�o�^�o�^���Ă���̂ɖO����ƁA����̂����ɓ����������肵�āA�x�ނ̂������B�����ƁA�V�[�\�[�������ɂȂ�u�Ԃ��������B�s�v�c�ȁA���݂��p���������悤�ȁA��������킹�āA���Ƃ������Ȃ��̌��������B

�@���@�@�@�@

�@�O�\�l�̏t�A�l�������H���ĉ�������Ƃ�����B���g�i�������j�̈�ԎD���E��R�i��傤����j������͂��߂ēy���i���m���j�ɓ���A���˖��Ɍ������č���������Ă������A�O���s�����H����Əo������B�J�W���A���ȕ����ɑ������̔��߂��͂���A�u���߂̐S�Ɉ��̉Ԃ��炭�v�Ə������������i�������傤�j�����Ă���B�ƁX�̌ˌ��ɗ����Ă��o�炵���������ẮA�����₲�т�������Ă���悤���B�\�N�z�̔ނ́A�u��S�v�i��������j�Ɩ�������E�E�E�B

�@���̌�A�Ⴋ���̍O�@��t�E��C�i���������j���C�s�������˖��̓��A�ɋ߂����ŁA�O���A�ނƁ\�\������l�A��S���u�l�̐搶�A�l���̎��i�ʂ��j�v�ƌĂԐ^���@�̂m�m���̎O�l�Ł\�\�Q�H���Ƃ��ɂ����B��S����̎����Ă�������ɖ쑐����ł��т𐆂��A�J�b�v�������݂��킵�A�m�m�̈�l�p�e���g�ɎO�l�ʼn����l�܂��ĐQ����A�Ǝv���o�͂��Ȃ��B

�@�ʂ�ۂɁ\�\���͂��������Ԃǂ���ɉ��g���ł��h�ŁA��l�͋t�ɉ��g�t�ł��h�ŕ����Ă����̂Ł\�\��S���u���Ƀv���~�A��������v�Ə�k�߂����Ɍ����āA�ꖇ�̐F�������ꂽ�B

�@�z���Ɍ��ĕ����H��

�@�C�ɕ����ԏ����̏���Ԏl�H�̒��̊G�A���̉��Ɂu��������A�}�C�E�E�G�C�ŋ}�������Ȏ��������ĉ������B��S�v�ƕM�y���ŏ�����Ă������B

�@

�@�@�w����ꐶ�x by ��S

�@�����̎��́A��N�ԂƂ߂����t�����߂ċ̃y�[�W���Ă����B�u��������A�l�͂��ꂾ�����������������ĂȂ��v�ƁA���鎞�A��S���|�P�b�g���牽�������K�����o���Ă݂����B�u�ł��A�Ȃ�̕s�����Ȃ���v�Ƃ����킦���ނ̋��n�ɂ͂قlj����������A���R�Ƃ����Ύ��R�������B�����A���̃A�e���Ȃ����⓶�b�������n�߂āA�h�C�c�̃~�q���G���E�G���f�i1931-2021�N�j�̂悤�ȓ��b��ƂɂȂ肽���Ɩ��̂悤�Ȃ��Ƃ�����Ă������̎p�ɁA�ł�������Ƃ��Ă����̂�������Ȃ��B

�@���̂悤�ɏ����ƁA��S����͓ĐM�i�Ƃ������j�̕����C�s�҂Ǝv���邩������Ȃ����A�Ȃ��Ȃ��ǂ����āA�D�L���j�������B�t���������ɂ́A�u�~�͑��̊�����Ńh�J�`���i�y���d���j�����A�g�����Ȃ�Ǝl���ɓn���Ă��ڑ҂��Ȃ����炷�g�E�ƓI���H�h�v�Ƃ������Ƃ������B�m���ɔނ́A�ԓ��F�i���Ⴍ�ǂ�����j�ɓ��Ă�������j�ŁA���������A����炵���l�Ɖ���Č��t�����킵�����Ƃ�����B

�@�����قnj�A�l���̔��Α��A�]��i���쌧�j�̑��x�ÂŁA�m�m�ƍĉ���B��S����̎p�������Ȃ������̂ŁA�u�ǂ������̂ł����v�ƕ����ƁA�u�ڑ҂����ƂŁA���C�̓��������ƕ������������A�ق��ۂ��Ă�����v�Ƃ����Ԏ��������B��������Ȃ�A�Ƃ͂�����������Ƃ͂Ȃ����낤�A�������i�������������j�B

�@���́A�l��������Ă����ԁA���O�l�O�\�\���ˉ����i�݂ƁE��������j����s��낵���A��œ������z�{�ŕH�ɗ��Ă�������̓�m�ƁA��l�̐M�҂���\�\�ɂ��A���͓�x����Ă���B���̎��̑̌�����A���͐S�̊K���i�����Ă��j�E�l�ԓI�Ȑ��n�x�ɉ����āA�_�̏ォ��O�@��t���A�u���A�����͂��ꂱ��̒i�K���B����Ȃ�A���̐l���ƈ������킹�āv�ƁA���ő����Ă���悤�Ɋ��������A�l�Ԃ̏o��́\�\���R��K�R�Ƃ��������\�\���R�i���˂�A�p���nature�̖|���u������v�ł͂Ȃ��A��������R��j�ł͂Ȃ����A�ƍ��ł͎v���Ă���B

�@���āA�l���H���I���āA�g�䂪���h���������������Ƃ����ƁA����Ȃ��Ƃ͂Ȃ������B�����A�f���ď\���N�B�l�\��̔��Ő��̂ɏo��\�\�u�t�v�ƌĂׂ�l�Ƃ����i���������j�\�\����Ȃ�ɕ����Ă��āA�����Ɓ����̂����C�t���[�N�Ɠ��͂悤�₭��܂������A�ł́A���Ȏ����́H

�@����Ȃ��Ƃ��l���A�O�\�N�ȏ�O�̑̌����v���Ԃ��Ă����̂́A�����O�����C���_�o����i�Ђ������܂Ёj���킸����Ă��܂������炾�B

�@���N���Ă݂�ƁA�E�G���牺�����т�ė͂�����Ȃ��B�܂�Ŗ_���Ԃ炳�����Ă���悤���B�E���̍b����ɋȂ����Ȃ��̂ŁA�����̒i���ł܂����A��x�A�]�|���Ă��܂����B�u������]�̕a�C�ł́v�ƕs���ɂȂ��ċ~�}�O������f������A�����g�Q���ō��܂ɂ��炸�A���炭�l�q���݂āA����Ȃ���Έ�x���`�O�Ȃ�MRI�������Ă݂���A�Ƃ�����҂̌����Ă������B

�@�ƂɋA����web�Œ��ׂ�ƁA�ǂ����C���_�o�[�I���ő��̎O���ƌĂ��c�{�ɂ���_�o����Ⴢ����悤�������B�����͕�����Ȃ��������A�����������������ł��Ȃ�Ƃ����B�ق��Ƃ��āA�g���ɂ���h�Ɩ��i������j�߁A�a�@�ɂ͍s�����Ɏ���ŗ{�����邱�Ƃɂ����B

�@�ɂ݂͂Ȃ��B�������A�_�o���ʂ��Ȃ�����ǂ����A���߂đ̌������B���ǂ������B���Ƃ��Ă݂�ƁA���킢�������ɁA�����~�����A���H���̂тĂ����悤�Ȋ��o�������B���s�ŁAALS�i�؈ޏk�������d���ǁj�̏������A�����i���傭�����j�E�l���˗������Ƃ������������������A�ޏ��̋C�������\�\�܂̐�قǂ́\�\������悤�ȋC�������B

�@�ł�S���������āA�Ƃ����̂��A�A�X���[�g�B���a�C�����ŋx�{�����̂͂������A���A���}�����܂薳�������Ă������ďǏ�����������Ă��܂����Ƃ��悭���邻���Ȃ̂Ł\�\������A�T�d�ɂ��p�S�������˂āAstep by step �ƕ��������߂Ă����B�������āA���Ƃ��������ł���悤�ɂȂ������A���̊ԁA�����o���̉��ɂ˂ނ��Ă�����S����̐F�����Ƃ肾���āA�u�}�����v�Ƃ������t�����݂��߂Ă����B

�@�����āA�u���Ȏ����v�B���ȂƂ͉����H����͏I���ʒT���ۑ肾�낤�B�u���i�݁j�������v�Ɋւ��Ă����A�m�É�ł́A���炾�̓����猻���g���̂��̂����h���A�������E���ǂ�E������E�������ĕ\�킷���Ƃ����̈�ɒu���Ă���i���Q�j�B����A���ɂ��̓d�]����ɂȂ��āA���ȕ\���Ȃ�ʂ�炵�����ȕ\�\�������i�������j���Ă���Љ�ɂ����ẮA�����̂�҂p���́C�Ԕ����Ɍ����邩������Ȃ��B�܂��āA�g�����h���n���Ď��̂�܂łɂ́A�\�N�A��\�N�A�O�\�N�����邩������Ȃ��̂��i����A������Ǝv����߂��ق����������낤�j�B

�@������Ƃ͉�ƁE����ꐭ�i�Ȃ�����E�����܂��@1893-1991�N�j�Ƃ̑Βk�q������Ă�\�\����ɂ�����u�@�v�u�x�v�u�ԁv�r�ŁA���̂悤�Ɍ���Ă���B�ihttp://noguchi-haruchika.com�����p�j

�@�����F���߂ɂ����Ƃ��������Ȋ��������Ă���l���A����݂点����Ƃ������Ƃ͂����ł��傤���B

�@����F�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��A�������Ă͂Ȃ�Ȃ��A�������Ă͏���A����������J�߂���Ƃ����̂́A�݂�Ȋ���݂����܂��B

�@�����F�����ł��傤�B���ꂩ��܂�������Ƃ������Ƃ������ł��傤�H

�@����F������ɂ͂��ꂩ��O�\�N������܂��B

�@�����F�����A�����ł��B������ɂ͂��̂��炢������B

�@����F��U�����Ȃ��Ă��甲�����̂͌����ł��ˁB

�@�v���Ԃ��A���˖��ւ̓����A�y�g�����~�܂��āA�������u����Ă��Ȃ����v�Ɛ��������Ă����B�l���i�����j������Ă��H����]�Ƃ����M�O�H�i�܂��A�������Ƃ������A�v�����݁B���̌㔼�͂��̎������Ƃ��āA�o�X�ɂ���������j������Ă������́A�e�Ȃ��ڑ҂�f�����B�����A���悵�Ă�����E�E�E��S����Ƃ́A�o���Ȃ��������낤�B���ɕ����ł��������i����˂�B���͋߂������E���R�A���͉�������j�ł���B

�@�u�}���ȁA�Ԙa��v

�i���P�j���_�Ȉ�Ő��_�a���w�҂̖ؑ��q�i���ނ�E�т�@1931-2021�N�j�́A�w���ԂƎ��ȁx�i�����V���j�ŁA�q���ƂƂ��Ƃr�ɂ��āA���̂悤�ɍl�@���Ă���B

�@�u���{��ɂ́A�����A���i���Ɓj�ƌ��i���Ɓj�Ƃ̋�ʂ��Ȃ������B�w�Ñ�Љ�ł͌��ɏo�����R�g�i���j�́A���̂܂܃R�g�i�����E�����j���Ӗ��������A�܂��A�R�g�i�o�����E�s�ׁj�́A���̂܂܃R�g�i���j�Ƃ��ĕ\�������ƐM�����Ă����B����ŁA���Ǝ��Ƃ͖������ŁA�����Ƃ��R�g�Ƃ�����̒P��Ŕc�����ꂽ�x�i�w��g�Ìꎫ�T�x�A�u���Ɓv�̍��j�B�Ƃ��낪�A�ޗǁE��������ȍ~�ɂȂ�Ɨ��҂͎���ɕ������Ă��āA�u���v�́w�R�g�i���j�̂��ׂĂł͂Ȃ��A�ق�̒[�i�͂��j�ɂ����Ȃ����́x�i���A�u���Ƃv�̍��j��\���u���Ƃ̂́v�A�u���Ƃv�Ƃ��Ď��i���Ɓj����Ɨ�����悤�ɂȂ����B�i�����j

�@���̉Ԃ��Ԃ��Ƃ������Ƃ́A������̑S�����u���̉Ԃ͐Ԃ��v�Ƃ������Ƃɂ���ĕ\�������������̂ł͂Ȃ��B�����Ă��̂�����ł́A���̂��Ƃ́A���̉Ԃ��Ԃ��Ƃ������ƁA�Ԃ��Ԃ����̊�̑O�ɂ���Ƃ������ƁA��������߂Ĕ������Ɗ����Ă��邱�Ɠ��X�́A���ݎ��̂��ƂɌ��O���Ă��邱�Ƃ̐��E�̂�����[�������\���Ă���ɂ����Ȃ��B����������ɂ��Ă��A�u���̉Ԃ͐Ԃ��v�Ƃ������Ƃ�p���Ȃ������Ȃ�A���̉Ԃ��Ԃ��Ƃ������Ƃ�\��������`�B�����肷�邱�Ƃ͕s�\�ł���B���̂͂��̎�������̑O�Ɏ������Ƃɂ���Ċm�F�����߂邱�Ƃ��ł��邾�낤�B����ɔ����āA���Ƃ͊�Ɍ�����悤�ɒ掦���邱�Ƃ��ł��Ȃ��B���Ƃ͂��Ƃɂ���Č��A��������Ƃɂ���ė�������ȊO�Ȃ��̂ł����v�i���㏑�@pp.14-15�j

�i���Q�j�~�q���G���E�G���f�����̂悤�Ɍ���Ă���B

�@�u���t�́i��Ƃ��j�����ō��킯����Ȃ��B����͂��łɂ����ɂ�����̂ł��B����ɁA���t�́A�������̂ł�����B�����āA���݂��������\�łȂ���Ȃ��قǁA����肩�����A�����Ƃ₳�����������قǁA�������̂������Ȃ邵�A���ꂪ���̂�������Ă������̂������Ȃ�܂��B�킽���͂���𗊂�ɂ��邱�Ƃ��悭����̂ł��B�킽���̗��ɂ͑�G�c�Ȓn�}�������āA�c��͂킽���Ɍ������Đ�����̂����A�ǂ�������^������킯�ł���A�킽���ɋN����̂ł��v�i�w���̂�����̗]���x��g���X�@p.22�j

| �i2021/03/20�@�L�j |

���{�������Ȃ�

�@�Q�O�Q�P�N�T���P�P���̒��A�V������ɂ��āA�v�킸�u���z�c�A�ꖇ�I�v�Ɛ������������Ȃ����ǎ҂������̂ł͂Ȃ����B���������i��イ����j����������l�������B���قǂ̌��J����ʂɁA���̂悤�Ȉӌ��L�����ڂ��Ă����̂��B

�@

�@�m�ً}�����n�u���N�`�����Ȃ��B�N�X�����Ȃ��B�^�P�����Ő킦�Ƃ����̂��B���̂܂܂���A�����ɎE�����B���������x����Ă���B���̈�N�́A�����������������̂��B���܂Ŏ��l����������̂��B�䖝���́A�����I���ɂ��ė~�����B�����Ⴒ���ጾ����ȁB�����������邾���ŁA�ȂɂЂƂς��Ȃ��ł͂Ȃ����B�������A�{��̐���������ׂ����B�v

�@�o�ŎЂ̕Ђ��A�����E�ǔ��E���{�o�ς̎O���ɏo�����A���b�Z�[�W�L���������B���̂Ƃ���A�A�b�J���x�[�ƃX�J�X�J�̓�l�̎́A�������ɉ�����点�悤�Ƃ��Ă����̂��B�����Ǒ�̊�{�Ƃ���錟���Ɗu���̕s�O��A�A�x�m�}�X�N����go to travel�A��Ñ̐��̕s���Ƀ��N�`���ڎ�̒x���E�E�E�O���i���イ�����j�̈�v����Ƃ���A�����I�����s�b�N�ɂ܂�闘���i�J�l�J�l�J�l�̗��v�Ǝ���̌��͂̕ێ��A�����c�j�̌쎝�i�����j�ł͂Ȃ����B�u�����̂��̂��Ƃ��炵�v�Ƃ������t���A�@���̂悤�ɁA���邭�A����`���A���ɐ��Ƃ�ł䂭�E�E�E�B

�@����ɂ��Ă��A�ʐ^�Ɏʂ��Ă���c���i���w�Z��w�N�H�j�́[�[�\�ܔN�푈�̖����A�P�X�S�T�i���a�Q�O�j�N�̎B�e���Ƃ���Ɓ[�[�����Ȃ獡�͔��\�㔼�B�l���ŁA��x���|������������悤�Ƃ́E�E�E�B

�@����k�����A��������c�C�b�^�[�ŁA�L�������́u�����v�Ƃ�����́A�|�Â炢�B�uOur government�v�i�������̐��{�j�Ƃł������Ȃ��̂ł́A�Ƃ����|���c�C�[�g���Ă����B���́A���i����j�����ꂽ�悤�Ɋ������B�������A����Ă���̂́A���ۓI�Ȑ����g��ʁh�ł͂Ȃ��A��̓I�Ȑ����g�Ɓh����g���x�h�Ȃ̂��B�X�̎������̏ۂ��Ē��ۘ_�Ō���Ă��܂��ƁA�������ׂ��^����������ۑ肪�A������̓͂��ʁA�A�C�}�C���R�Ƃ������̂ɉ����Ă��܂��B�u�����ƃJ�l�v�u�����s�M�v���X�A�}�X���f�B�A�̏퓅���i���傤�Ƃ����j�ɓ�炳��Ă��܂��ƁA�������͑�Ȃ��́i�����Ɍ������������⎋�_�A�l�ԂƂ��Đ����I�ł��邱�Ƃ̎��o�j�������Ă��܂��̂ł͂Ȃ����낤���E�E�E�B

�@��

�@����ł́A��ꎟ�|���푈�̎��́A����{�鍑�͍����i�b���j�ɁA������点�悤�Ƃ����̂��낤���B�ꌾ�ł����āA�����̈���Ȃ�ʁA���́i�����̂ł͚�铁j�ł������B�ł́A���̂Ƃ͉����H

�@�����ׂ����ƂɁA�P�X�Q�T�i�吳�P�S�j�N�ɐ��肳�ꂽ�����ێ��@�ɂ�����܂ŁA�@�I�ɂ́u���́v�͒�`����邱�Ƃ��Ȃ������Ƃ����i����{�鍑���@�́A�P�W�X�O�i�����Q�R�j�N�Ɏ{�s�j�B�@

�@�����w�҂̊ێR�^�j�i�܂��܁E�܂����A1914-1996�N�j�͏����Ă���B

�@�u�����ێ��@�́u��铃��ϊv�V�v�Ƃ��������ȑ����̋K��ɂ����Ă͂��߂Ě�铂͖@����̗p��Ƃ��ēo�ꂵ�A���������Ĕۉ��Ȃ����́u�j�S�v���K�肷��K�v���������B��R�@�̔���́A�u������n�m�V�c�N�ՃV�������������V���t�v�����A���Ȃ킿�鍑���@�����l���̋K������Ă�����u��`�v�i���l�E�܁E�O�ꔻ��)�����B�����������܂ł��Ȃ��A��铂͂��������U���I�ȋK��ɐs������̂ł͂Ȃ��B�v�i�w���{�̎v�z�x��g�V���@pp.36-37�j

�@�Ō�̈ꕶ�͂ǂ̂悤�ȈӖ����B����́A�����̎��̂悤�ȏ����o���ɔ@���ɂ�����Ă���B

�@�u�ߑ���{�̋@���Ƃ��Ắu��铁v�̑n�o�v�u�u��铁v�ɂ�����b���̖����ӔC�v�u�u��铁v�̐��_���ʂւ̟������v

�@�ێR�́A�����ď����B